Google広告の入札戦略とは

Google広告における入札戦略とは、設定した目標(クリック、インプレッション、コンバージョンなど)を達成するために、広告のオークションで設定する入札単価をどのように調整するかを決定する方法です。Google広告の広告枠に表示される広告はオークション形式で決定され、入札単価は広告ランクに影響を与えます。入札戦略を最適化することで、広告費用対効果を高め、より多くの成果を得ることが可能となります。様々な種類の入札戦略が存在し、それぞれの特徴を理解し、広告の目的に合わせて選択することが重要です。

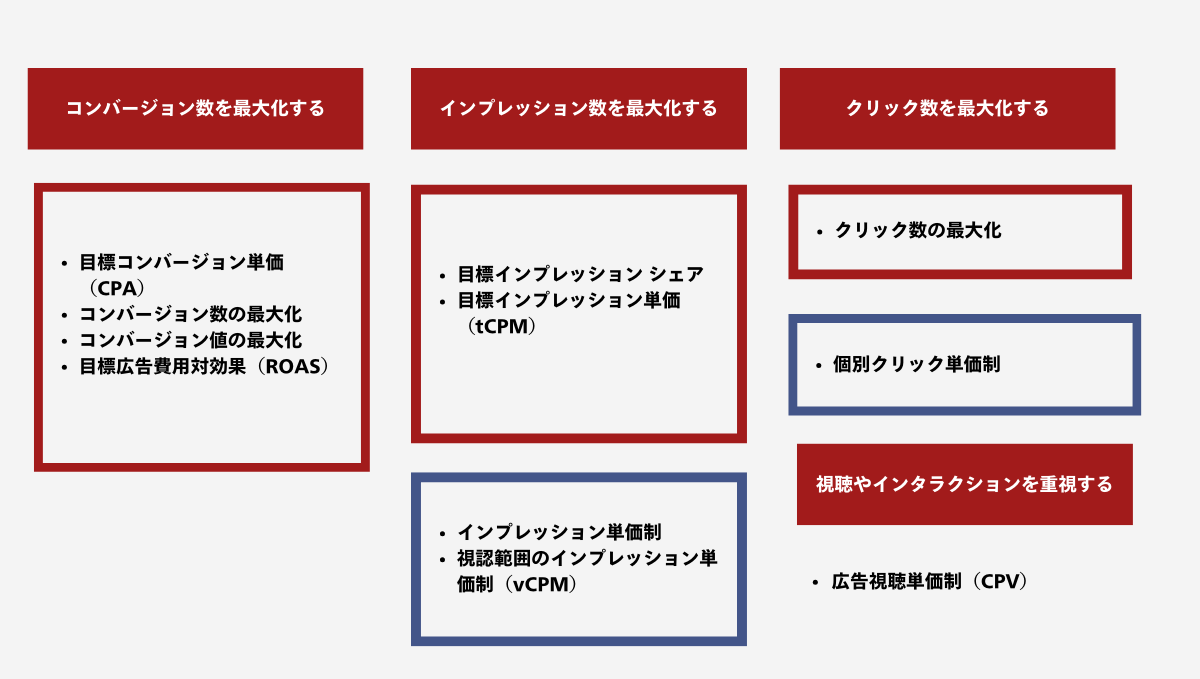

Google広告で行える入札戦略には以下のようなものがあります。

- 目標コンバージョン単価(CPA)

- コンバージョン数の最大化

- コンバージョン値の最大化

- 目標広告費用対効果(ROAS)

- クリック数の最大化

- 個別クリック単価制(CPC)

- 目標インプレッション シェア

- インプレッション単価制(CPM)

- 目標インプレッション単価(tCPM)

- 視認範囲のインプレッション単価制(vCPM)

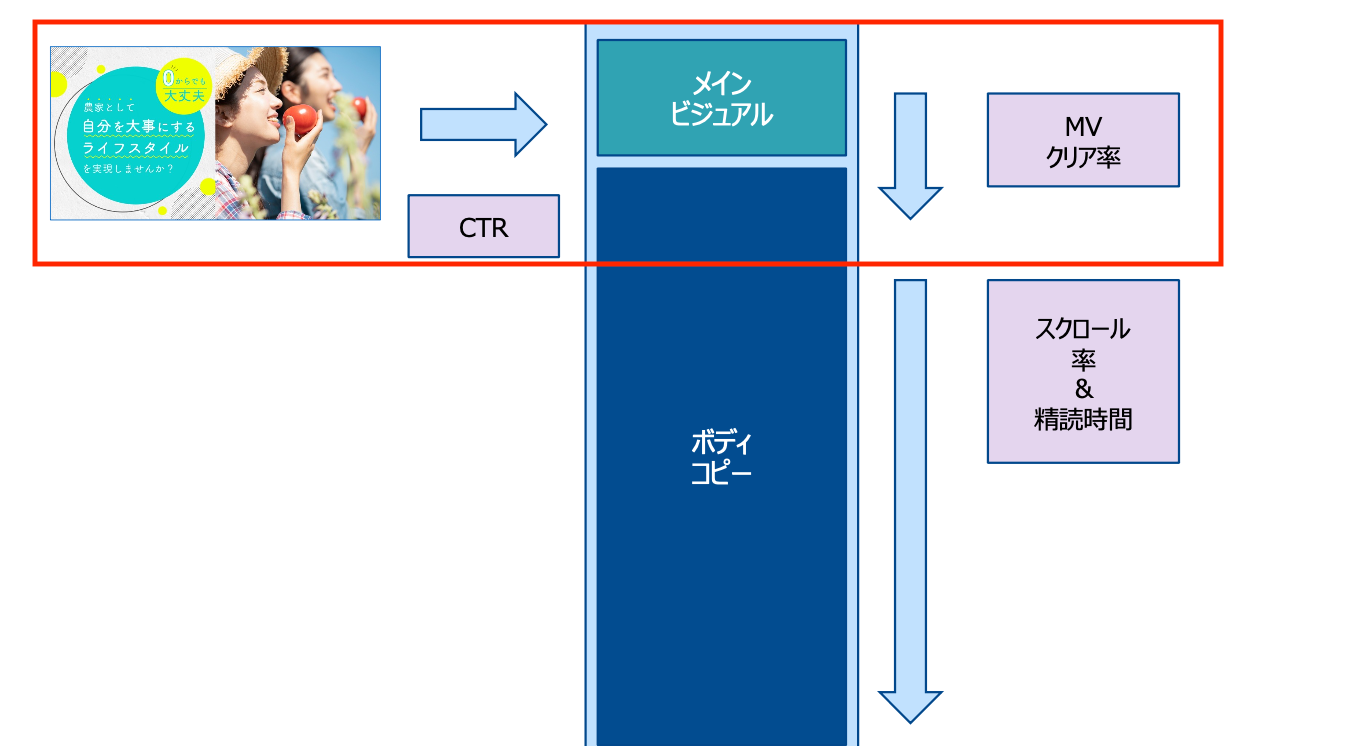

また、上記の入札戦略は目的別にカテゴライズされるほか、「自動入札」と「手動入札」にも分けられます。

- 赤枠→自動入札

- 青枠→手動入札

自動入札と手動入札の違い

Google広告の入札方法には、大きく分けて自動入札と手動入札があります。手動入札は、広告主がキーワードごとに上限クリック単価を設定し、自身で細かく調整する方法です。これにより、特定のキーワードへの投資を強化したり、予算をより詳細にコントロールしたりすることが可能になります。しかし、競合の状況やユーザーの検索行動に合わせてリアルタイムで調整するには、かなりの時間と手間がかかります。

一方、自動入札はGoogleの機械学習を活用し、設定された広告目標(コンバージョン数の最大化やクリック数の最大化など)に基づいて、オークションごとに最適な入札単価を自動で調整する方法です。手動での調整の手間が省け、効率的な運用が期待できますが、最適化にはある程度のデータ蓄積が必要となります。運用者のスキルや広告の目的に応じて、どちらの入札方法がより適しているかを検討する必要があります。

自動入札とスマート自動入札の違い

Google広告では、入札戦略に応じて最適な入札価格を自動的に調整する「自動入札」があります。その中でも、「スマート自動入札」は、特にコンバージョン獲得を重視した戦略に特化しています。

自動入札は、入札戦略全般にわたる自動調整を指し、クリック数やインプレッションなど、さまざまな目標に対応しています。一方、スマート自動入札は、機械学習を活用して、各オークションごとにコンバージョン数やコンバージョン値を最適化することができます。

スマート自動入札(旧「オークションごとの自動入札」)は、Google AI を使ってコンバージョン数重視またはコンバージョン値重視の最適化をオークションごとに実施できる入札戦略です。目標コンバージョン単価、目標広告費用対効果、コンバージョン数の最大化、コンバージョン値の最大化はいずれもスマート自動入札戦略です。

引用:スマート自動入札についてーGoogle広告ヘルプ

Google広告における目的別の入札戦略

先ほどお伝えしたGoogle広告の入札戦略は、以下の目的にカテゴライズされます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

- コンバージョン数を最大化する

- インプレッション数を最大化する

- クリック数を最大化する

- 視聴やインタラクションを重視する

1. コンバージョン数を最大化する

コンバージョン数の最大化を目的とする入札戦略では、スマート自動入札が採用されています。広告が表示される場所や時間帯、デバイス、地域、言語、OSなどの情報をもとに、最も効果的な入札を自動で行ってくれます。なお、コンバージョン数の最大化を目的とする入札戦略は、以下の4種類が存在します。

- 目標コンバージョン単価(CPA):1回のコンバージョンにかかるコストを目標内に収める

- コンバージョン数の最大化:設定した予算内でできるだけ多くのコンバージョンを獲得する

- コンバージョン値の最大化:売上や利益など、コンバージョンによる収益の合計を最大化

- 目標広告費用対効果(ROAS)

⚠︎ コンバージョン目的入札戦略の一つであった拡張クリック単価(eCPC)は、2024年10月をもって使用できなくなりました。

目標コンバージョン単価(CPA)

目標コンバージョン単価(CPA:Cost per Acquisition)は、1件のコンバージョンを獲得するためにかけられる上限費用(目標CPA)を設定し、その目標値に近づくように入札単価を自動調整する入札戦略です

目標とするコンバージョン単価をあらかじめ設定すると、GoogleのAIがその目標に合わせて自動的に入札額を調整します。例えば、目標コンバージョン単価を1,500円に設定すると、平均1,500円でできるだけ多くのコンバージョンを獲得できるよう、入札額が自動で調整されます。

コンバージョン単価が高騰している場合は目標CPAの調整を検討し、コンバージョン数が伸び悩んでいる場合は、キーワードや広告文、ランディングページなどの改善も視野に入れる必要があります。

また、目標コンバージョン単価には「ポートフォリオ戦略」という機能もあり、複数のキャンペーンやキーワードをまとめて一括で管理することができます。詳しくは「目標コンバージョン単価制」入札戦略についてをご覧ください。

「目標コンバージョン単価(CPA)」の効果測定のための指標

「目標コンバージョン単価(CPA)」の効果測定には、以下の指標を分析しましょう。

- コンバージョン単価(CPA)

- コンバージョン数

まずは目標として設定した値にコンバージョン単価が調整されているかを確認しましょう。そして、設定したコンバージョン単価内でどれほどのコンバージョンが獲得できているも調査し、目標コンバージョン単価の調整を行いましょう。

【関連記事】【WEB広告】CPAとは?計算式や改善方法、成功事例を徹底解説!

コンバージョン数の最大化

コンバージョン数の最大化は、設定した予算内でできるだけ多くのコンバージョン(成果)を獲得する自動入札戦略です。特に、広告からのコンバージョンを重視したい場合や、予算を有効に使いたい時に便利です。目標コンバージョン単価(CPA)を設定しなくても、1日の予算を元にコンバージョン数を最大化できます。

- 目標CPAを設定しない場合、予算を使い切る形でコンバージョン数を最大化

- 目標CPAを設定した場合、目標を維持しつつコンバージョン数を最大化

予算を使い切ってできるだけ多くのコンバージョンを得たい時にはおすすめの入札戦略です。詳しくは、コンバージョン数の最大化による入札についてをご覧ください。

「コンバージョン数の最大化」の効果測定のための指標

「コンバージョン数の最大化」の効果測定には、以下の指標を分析しましょう。

- コンバージョン数

- コンバージョン率

コンバージョンを最大限獲得できているか、コンバージョン数とコンバージョン率を定期的にモニタリングしましょう。

コンバージョン値の最大化

コンバージョン値の最大化は、単にコンバージョン数を増やすのではなく、コンバージョンの価値(売上や利益)を最大化することを目的としています。GoogleのAIが、広告費用に対してより高い価値を生むコンバージョンを優先的に獲得するように、最適な入札額を自動的に調整する仕組みとなっています。そのため、コンバージョン数が減少する可能性はありますが、売上の増加が見込まれます。

例えば、2つの商品があり、それぞれ価格が「500円」と「3,000円」の場合、Googleは「3,000円」のコンバージョンを優先して獲得しようとします。つまり、「500円」のコンバージョンを5回獲得するよりも、「3,000円」のコンバージョンを1回獲得する方が価値が高いと判断するわけです。このように、売上の最大化を目指すため、高額商品や高利益の商品を優先する仕組みとなっています。

ECサイトなど、商品やサービスに価格差がある場合に特に効果的な戦略です。しかし、もしコンバージョン単価(CPA)の維持を重視するのであれば、「目標コンバージョン単価」の方が適しているかもしれません。詳しくは、「コンバージョン値の最大化」入札戦略についてをご覧ください。

「コンバージョン値の最大化」の効果測定のための指標

「コンバージョン値の最大化」の効果測定には、以下の指標を分析しましょう。

- コンバージョン数

- コンバージョン単価

まずはコンバージョン数を獲得できているかを確認しましょう。コンバージョン単価が急激に変動する場合もあるので、こちらも忘れずに確認しておきましょう。

目標広告費用対効果(目標ROAS)

目標広告費用対効果(目標ROAS)は、指定した広告費用に対してどれだけの売上(コンバージョン値)を得たいかを設定する入札戦略です。この戦略では、設定したROAS(広告費用対効果)を達成することを目指して、Googleが入札単価を自動で調整します。

例えば、目標ROASを500%に設定した場合、売上の1/5が広告費になるように入札額が調整されます。このように、広告費用に対する売上の比率を維持しながら、収益を最大化することができます。

目標ROASを使う主なメリットは、

- 設定した広告費用対効果(ROAS)を維持しながら広告運用ができること

- 収益性の高いユーザーに優先的に広告が表示されることです。

ただし、設定したROASの目標が高すぎると、配信ボリュームが制限されることがあります。その結果、コンバージョン数が減少する可能性もあるため、過去の実績を元に実現可能な目標を設定することが重要です。詳しくは、「目標広告費用対効果」入札戦略についてをご覧ください。

「目標費用対効果(ROAS)」の効果測定のための指標

「目標費用対効果(ROAS)」の効果測定には、以下の指標を分析しましょう。

- ROAS

- コンバージョン数

- ROI(投資収益率):すべての投資に対して得られた収益率

- CPA(顧客獲得単価):1つの成果を得るためにかかる費用

まずはROASとコンバージョン数が目標を達成しているかを確認しましょう。ただし、ROASは「売り上げ以外の要素を考慮できない」「短期的な視点になりがち」という課題があります。その対策として、ROI(投資収益率)やCPA(顧客獲得単価)などの複数の指標を組み合わせることで、広告の効果をより正確に評価することができます。

【関連記事】WEB広告の費用対効果を最大化する!ROASの計算・活用方法

2. インプレッション数を最大化する目的の入札戦略

広告のインプレッション数を最大化する入札戦略は、ブランド認知やリーチを拡大することを目指している場合に有効です。インプレッション数を最大化する目的の入札戦略は以下の4つがあります。

- 目標インプレッション シェア:検索結果ページでの表示頻度が目標値に近づくように調整

- インプレッション単価制(CPM):1000回のインプレッションごとのコストを基に入札

- 目標インプレッション単価(tCPM):目標とするインプレッション数を設定し表示

- 視認範囲のインプレッション単価制(vCPM):広告がユーザーの視界に入ったときにのみ課金

目標インプレッションシェア

「目標インプレッションシェア」は、広告が表示される割合を設定し、その割合に達するように自動で入札額を調整する戦略です。主に認知度を高めたい場合に役立ちます。

目標インプレッション シェアには、プレースメント(広告を表示する場所)として以下の 3 つの選択肢があります。

- 上部 - オーガニック検索結果のトップに表示

- 最上部 - 上部の中で一番上に表示

- 任意の場所 - 検索結果の任意の場所に表示

例えば、「最上部のインプレッションシェアを50%」と設定すると、100回表示されるうちの50回が最上位に表示されるように、Googleが入札額を調整します。新商品やサービスを目立たせたいときに最適ですが、クリック単価が高くなる可能性があるため、十分な予算が必要です。

「目標インプレッションシェア」の効果測定のための指標

「目標インプレッションシェア」の効果測定には、以下の指標を分析しましょう。

- 広告の掲載順位

- インプレッション数

- クリック単価

「目標インプレッションシェア」は広告の掲載順位を上位に表示させるための入札戦略です。実際に広告の掲載順位が上位に上がっているか、インプレッション数は目標に達しているのかを確認しましょう。また、「目標インプレッションシェア」を設定するとクリック単価が高くなってしまう場合もあるので、適宜確認しましょう。

【関連記事】【プレースメントターゲティングとは?】特徴や設定方法、活用方法まで解説

インプレッション単価制(CPM)

インプレッション単価制(CPM)は、広告が1,000回表示されるごとに料金を支払う入札戦略です。インプレッション単価制では、広告のクリック数ではなく、表示回数が重視されます。主にブランド認知を高めたり、多くのユーザーに広告を見てもらいたいときに使います。

たとえば、1,000回の広告表示あたりの費用を設定すると、その金額が表示された回数に応じて自動で支払われます。クリックされなくても表示されるだけで料金が発生するため、「とにかく広告をたくさん見せたい」という場合に向いています。

「インプレッション単価制(CPM)」の効果測定のための指標

「インプレッション単価制(CPM))」の効果測定には、以下の指標を分析しましょう。

- インプレッション数

- クリック数

- クリック率

まずは目標とする表示回数を達成できているかを確認しましょう。同時に、クリック数やクリック率を確認し、自社サイトへの流入はどれほどかなども確認しておくことで、ブランドに関心があるユーザーの数を把握することもできるでしょう。

【関連記事】

【事例付き】認知広告とは?種類や指標、獲得広告との違いなど解説

目標インプレッション単価(tCPM)

目標インプレッション単価は、1,000回の広告表示にかかる費用(tCPM)を設定し、その金額を目標に入札額を調整する戦略です。主にディスプレイ広告やビデオ広告で使用され、限定した費用でできるだけ多くのユニークリーチ(広告が表示されたユーザーの総数)を獲得したい場合に向いています。

例えば、目標インプレッション単価を500円に設定した場合、1,000回の広告表示に対して500円を支払うように、Googleが入札額を調整します。つまり、1回の表示にかかる費用が約0.5円となるように自動で調整されます。

目標インプレッション単価は、広告を多くの人に見せることを重視する場合に適しています。ただし、表示された広告が必ずしもクリックされるわけではない点には注意が必要です。クリックされなくても料金は発生するため、インプレッション単価制と同じように「とにかく多くのユーザーに広告を見せたい」という場合におすすめです。

「目標インプレッション単価(tCPM))」の効果測定のための指標

「目標インプレッション単価(tCPM))」の効果測定には、以下の指標を分析しましょう。

- インプレッション数

- インプレッション単価

- クリック数

- クリック率

インプレッション単価制と同様に、目標とする表示回数を達成できているか、クリック数やクリック率はどれほどかを確認しましょう。また広告費が目標インプレッション単価以下に抑えられているかも重要です。

視認範囲のインプレッション単価制(vCPM)

視認範囲のインプレッション単価制(vCPM)は、広告がユーザーの視界に入ったときにのみ課金されるディスプレイ広告専用の入札戦略です。広告が視認範囲に入ったと判断されるのは、ディスプレイ広告の場合は広告の50%以上が1秒以上、動画広告なら2秒以上表示されたときです。

視認範囲のインプレッション単価制では、視認範囲でのインプレッション単価を設定し、その単価でインプレッション1,000回あたりの入札額を調整するため、視認性の高い広告に効果的です。特にブランド認知度を高めたい場合におすすめです。

一般の「インプレッション単価制(CPM)」と似ていますが、ユーザーにしっかり見られた場合にのみ課金される点で、より効率的に広告費を活用できます。

「視認範囲のインプレッション単価制(vCPM)」の効果測定のための指標

「視認範囲のインプレッション単価制(vCPM)」の効果測定には、以下の指標を分析しましょう。

- インプレッション数

- クリック数

- クリック率

- 広告掲載順位、視聴率

インプレッション単価制と同様に、目標とする表示回数を達成できているか、クリック数やクリック率はどれほどかを確認しましょう。また、視認範囲のインプレッション単価制を採用する場合は、広告の視認性を高めたい場合がほとんどだと思います。同時に広告掲載順位や動画広告の視聴率をモニタリングし、問題があればクリエイティブの見直しを検討しましょう。

【関連記事】【インリード広告とは?】効果やメリットデメリット、イラスト付きで紹介

クリック数を最大化する目的の入札戦略

クリック数を最大化する入札戦略は、特にランディングページや問い合わせフォームへの訪問者を増やしたい場合に適しています。クリック数を最大化する目的の入札戦略は以下の2つ;

- クリック数の最大化:予算内でできるだけ多くのクリックを獲得する

- 個別クリック単価制(CPC):クリック単価を設定し、特定のキーワードや広告グループに合わせて入札価格を調整

クリック数の最大化

クリック数の最大化は、広告予算内でできる限り多くのクリックを獲得するための自動入札戦略です。1日の平均予算を設定するだけで、その範囲内でGoogleが自動的にクリック単価(CPC)を調整し、アクセス数を最大化します。特に、ブランドやサービスの認知度を上げたい場合や、問い合わせ・登録を増やしたい場合に効果的です。クリック数の最大化は、デバイスや曜日ごとに自動で入札を調整するため、手動で細かく設定する必要がありません。

ただし、クリック数に特化しているため、直接コンバージョンにはつながりにくいことに注意が必要です。

「クリック数の最大化」の効果測定のための指標

「クリック数の最大化」の効果測定には、以下の指標を分析しましょう。

- インプレッション数

- クリック数

- クリック率

クリック数が少ない場合、「インプレッション数はあるがクリック率が低い」「クリック率は高いがインプレッション数が少ない」大きく分けて2つの問題が考えられます。インプレッション数が少ない場合は広告の配信媒体やキーワードの見直し、クリック率が低い場合は広告クリエイティブや訴求文の見直しなどが効果的です。クリック数の問題を特定するためにも、細分化して分析しましょう。

個別クリック単価制(CPC)

個別クリック単価制(CPC)は、広告主がクリック1回あたりの上限入札額を手動で設定します。個別クリック単価制では、自分で入札額を調整することで、特定のキーワードや広告グループごとに費用対効果を高められます。特に、コンバージョン率を意識したクリック単価の管理や、特定のクリックに予算を集中させたい場合に適しています。

自動入札と比べて手間はかかりますが、入札額を細かくコントロールできるため、意図的に上位表示を狙ったり、特定のキーワードを強化するなど、コントロールをできる点が魅力です。

「個別クリック単価制(CPC)」の効果測定のための指標

「個別クリック単価制(CPC)」の効果測定には、以下の指標を分析しましょう。

- コンバージョン率

- インプレッション数

- クリック数

- クリック率

クリック数の最大化と同様に、インプレッション数やクリック数、クリック率をモニタリングし、インプレッション数が少ない場合は広告の配信媒体やキーワードの見直し、クリック率が低い場合は広告クリエイティブや訴求文の見直しをしましょう。特定のページやキーワードのパフォーマンスを向上させたい場合、ページやキーワードごとに細分化して分析しましょう。またコンバージョン率を意識している場合は、目標が達成できているか、こちらも忘れずにモニタリングしましょう。

視聴やインタラクションを重視する

視聴やインタラクションを重視する場合、広告視聴単価制(CPV)が向いています。広告視聴単価制は主に動画広告向けで、ユーザーが広告を一定時間視聴するか、インタラクションを行ったときに費用が発生します。視聴単価制は、視聴回数を増やしつつ、ユーザーの関心を引く動画コンテンツを作成したい場合におすすめです。

なお、視聴回数のカウント方法は、広告フォーマットによって異なるので確認しておきましょう。

- インストリーム広告: ユーザーが広告を30秒視聴するか、広告の操作(CTAやバナーのクリック)をした場合に課金。視聴が10秒でスキップされても費用は発生しない

- インフィード広告: ユーザーが動画のサムネイルをクリックして視聴、または自動再生で10秒以上視聴した場合に課金

- YouTubeショート広告: ユーザーが10秒以上視聴する、またはカスタムリンクをクリックした場合に課金。

広告視聴単価制では、ユーザーが広告にしっかりを広告を目にした場合にのみ費用がかかるため、広告費を無駄なく使いながら、関心の高いユーザーへアプローチすることができます。

【関連記事】Youtube広告とは?仕組みや課金形態、5つの広告フォーマットについて紹介

【関連記事】Youtubeインストリーム広告完全ガイド!特徴や入稿方法、広告作成のコツまで

【関連記事】Youtubeの「インフィード動画広告」とは?設定方法、入稿規定まで

【関連記事】【すぐにできる!】Youtube ショート広告の出し方と入稿規定の全て

Google広告|自社に最適な入札戦略を選ぶ方法は?

Google広告の入札戦略を選ぶ際は、自社の広告目的や予算、実際の運用状況などに基づいて決めることが大切です。自社に最適な入札戦略を選ぶためには以下の3つの方法があります。

- 【方法1】「広告目的」に沿って決定

- 【方法2】「予算」に沿って決定する

- 【方法3】「運用」をしてみてから決定

【方法1】「広告目的」に沿って決定

Google広告の入札戦略を決めるうえで、最も重要なのは「広告目的」を明確にすることです。目的に沿った戦略を選ぶことで、限られた予算内で広告効果を最大化できるでしょう。

- コンバージョン数を増やしたい場合→「コンバージョン数の最大化」や「目標ROAS」

- ブランド認知を広げたい場合→「目標インプレッションシェア」や「視認範囲のインプレッション単価制(vCPM)」

- アクセスを増やしたい場合→、「クリック数の最大化」や「個別クリック単価制」

もし、コンバージョン(購入や申し込み)を増やしたいのに、「クリック数の最大化」を選択しまうと、クリック数ばかり増えてコンバージョンが得られない状況になってしまいます。

【方法2】「予算」に沿って決定する

予算に合わせて入札戦略を選ぶことも可能です。予算が少ない場合と多い場合で、戦略が異なりますので、「広告費用が大幅に予算を越してしまった!」とならないように、ここで確認していきましょう。

予算が少ない場合

- 「目標ROAS」や「クリック数の最大化」など

限られた予算で効率よく結果を出すためには、コストを抑えつつコンバージョン(成果)やクリックを最大化する戦略が必要です。まずは、少ない予算から初めてデータを収集しつつ、様子を見て予算を増やしていくこともできます。

予算が多い場合

- 「コンバージョン数の最大化」や「インプレッションシェア」など

予算に余裕がある場合、Googleのスマート自動入札を使って、広告効果を最適化しましょう。

【方法3】「運用」をしてみてから決定

入札戦略は、実際に広告を運用してみてから結果に基づいて調整していくのがオススメです。運用と改善のサイクルを何度も繰り返して、入札戦略を最適化していきましょう。

「正しい入札戦略ができているか不安、、、」という方は、一度free web hopeへご相談ください。データサイエンスに基づいた広告運用戦略を強みとする弊社がアドバイスさせていただきます。→お問合せ

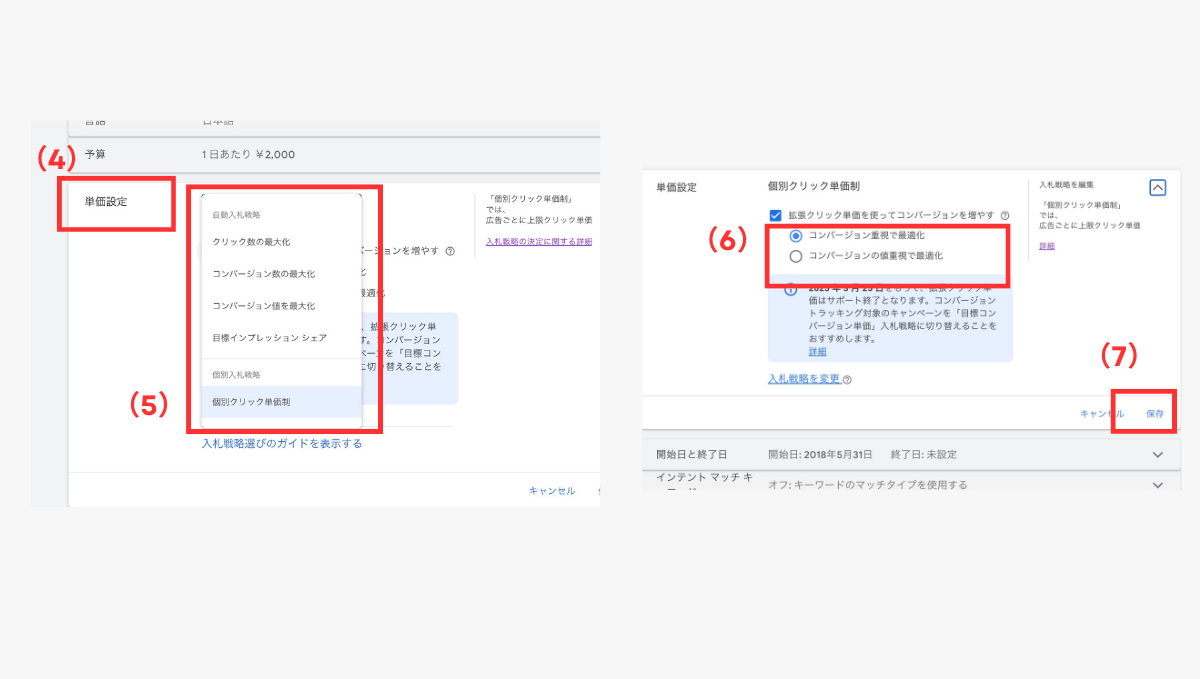

Google広告の入札戦略の設定方法

ここからは実際に、Google広告における入札戦略の設定方法を紹介していきます。

Google広告で入札戦略を設定する手順はとてもシンプルですので、以下で見ていきましょう。

まず、Google広告へログインし、管理画面を開きます。設定変更をしたいキャンペーンを選択し、「キャンペーン」タブから、「キャンペーン」をクリックし、「設定」を選択します。

設定タブの下に出てきた設定一覧から、「単価設定」を選択すると新しい窓が表示されます。そこから、目的に合った入札戦略タイプを選択します。設定内容を確認し、「保存」ボタンをクリックして入札戦略の設定は完了です。

Google広告ポートフォリオ入札戦略

ポートフォリオ入札戦略は、複数のキャンペーンや広告グループ、キーワードをまとめて自動入札戦略を管理できる機能です。通常、入札戦略はキャンペーンごとに設定しますが、ポートフォリオ入札戦略を使うことで、共通の目標に基づいてまとめて調整できるため、管理が楽になります。こちらも設定はとても簡単ですので、以下で見ていきましょう。

ポートフォリオ入札戦略の設定方法

まず、ポートフォリオ入札戦略を設定するには、Google広告管理画面の「ツールと設定」メニューから「共有ライブラリ」を選択し、「入札戦略」セクションに移動し、「新しいポートフォリオ入札戦略」を選択します。次に、ポートフォリオ戦略の入札タイプを選択してください。

最後に、設定したポートフォリオ入札戦略を適用したいキャンペーンに追加し「保存」をクリックして完了です。

Google広告の入札単価のステータスとは:概要とステータス一覧

自動入札戦略を利用している場合、Google広告の入札戦略画面では、それぞれの入札戦略のステータスを確認することができます。自動入札戦略が正常に機能しているか、定期的にこの画面で確認しておきましょう。

入札戦略のステータス一覧

①無効

入札戦略が無効になっています。原因としては以下があります。

- キャンペーンの一時停止、または入札戦略が提要されているキャンペーンがない

- 前払い残高がなくなっている

②有効

入札戦略が有効になっています。変更の必要はありません。

③学習中

入札戦略を変更した際、入札単価の最適化のために掲載結果が変動する可能性があります。この際に「学習中」のステータスが表示されます。

④制限付き

入札戦略が制限されています。詳細と対策は以下の通りです。

- 広告枠:広告を表示できる検索の検数が限ら得ている→ターゲティングを拡大する

- 入札単価の上限/下限:入札単価が上限または下限い達しており、入札単価が最適化されていない→入札単価を調整する

- 予算制限:目標達成までに十分な予算が設定されていない→予算を調整する

- 入札戦略:入札単価が制限されている→完全に自動化された入札戦略にアップグレードする

⑤設定が不十分(最大化入札戦略での予算の共有)

「クリック数の最大化」、「コンバージョン数の最大化」、「コンバージョン値の最大化」は予算内でパフォーマンスが最大化されるように自動的に調整されます。この戦略が他の入札戦略と予算を共有している場合、ステータスに「設定が不十分」と表示されます。

対策としては、同じ予算を共有しているキャンペーンすべてに同一のポートフォリオ入札戦略を適用しましょう。

⑥設定が不十分(コンバージョン設定)

自動化されたコンバージョンベースの入札単価(「目標コンバージョン単価」、「目標費用対効果」、「コンバージョン数の最大化」)では、適切なコンバージョンアクション(コンバージョンとみなすユーザーの行動、資料DLなど)が設定されていない場合、このステータスが表示される場合があります。

対策としては、コンバージョンアクションが有効になっているか、正しく設定されているかを確認しましょう。

参考:入札戦略のステータスについて - Google 広告 ヘルプ

Google広告の自動入札戦略を効果的に活用するための注意点

自動入札戦略は、機械学習で入札単価の最適化をしてくれる便利な機能です。しかし、効果的に活用するためにはいくつか注意点がありますので、使用する前に確認しておきましょう。

1. コンバージョントラッキングを設定する

自動入札戦略は、コンバージョンデータに基づいて入札単価の最適化が行われます。コンバージョントラッキングが正しく設定されていないと、適切な入札調整が行われない可能性があります。コンバージョントラッキングが正しく設定されているか、適切に機能しているかを確認しましょう。

2. 一定のデータ数が必要

自動入札は、過去の広告運用データに基づいて最適な入札単価を決定します。コンバージョン数などのデータ数が少ないと、パフォーマンスが安定しない可能性があります。まずは手動入札でデータを蓄積したのち、自動入札に移行するのがおすすめです。

3. 学習期間が必要

自動入札は、学習に一定の期間を有します。そのため、設定を変更した直後や、キャンペーン開始直後はパフォーマンスが不安定になることがあります。現在のステータスは、前述のGoogle広告管理画面から確認可能です。目安として2週間~1か月は学習期間として様子見し、焦って頻繁に設定を変更するのはなるべく避けましょう。

4. 定期的なモニタリングと調整

自動入札を設定していると、時々意図しない形で広告運用がされていたり、不具合で戦略が適応されていなかったりする場合があります。必ず定期的にパフォーマンスをモニタリングし、必要に応じて設定を調整しましょう。

【成功事例】入札戦略がうまくいかないときは、代理店へ依頼を!

ここまで入札戦略の種類や設定方法を解説しましたが、「種類がありすぎてどれを選択したらいいのかわからない…」「なんとなくで設定しているけど、効果がなかなかあげられない…」とお悩みの広告担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。このようなお悩みをお持ちの方には、広告代理店への依頼がおすすめです。入札戦略の設定はもちろん、定期的なモニタリング・改善や、広告クリエイティブ作成まで広告に関する業務を一括で依頼することや、自社のノウハウが不足している部分だけ依頼することもできます。

本章では、free web hopeが実際に運用のご支援を行い、CPA60%改善・CV数3倍伸長を実現した実績をご紹介します。

【事例】CV数3倍、CPA60%改善を実現 支援部署が社内表彰された施策のウラ側

株式会社じげん様は、婚活しているユーザーと結婚相談所のマッチングを促進する「結婚相談所比較ネット」をはじめ、「フランチャイズ比較.net」や「家庭教師比較くらべーる」「留学くら べーる」などのメディア運営を手掛けています。

自社で広告運用のノウハウがある中で、今回free web hopeに広告運用をご依頼いただきました。

抱えていた課題

・月間CV率に波があり不安定 ・CPAを改善したい ・クリエイティブを差別化したい

free web hopeのソリューション

・広告運用の戦略策定~実行 ・LP制作、ABテストの設計と実行 ・Google Analytics 分析

得られた効果

・CPAが60%改善 ・CV数が約3倍に増加 ・チームと個人が社内表彰

運用型広告を成功させた要因

- 広告戦略の提案段階で市場や競合、既存ユーザーニーズを徹底的にリサーチ。ニーズに応じた複数のクリエイティブを作成。

- 強みや他社との差別化ポイントを明確にわかる文章・デザインを提案

株式会社じげん様へのインタビュー

ご依頼の決め手は何でしたか?

改善したいと考えていたクリエイティブ制作に強みがあったことです。1000本以上のLP制作実績があることも安心感につながりました。

また婚活や結婚相談など、我々の事業領域における事例を持っていたことです。

取り組みの成果はいかがでしたか?

プロジェクト開始から2~3か月でCPAに大幅な改善が見られました。その後、CPAは当初より60%改善、CV数は約3倍になりました。 早期に成果が出たおかげで、リスティング以外の広告媒体にも出稿でき、集客チャネルを増やせたことも売上の安定化につながっていると思います。 また提案していただくたびに新たなナレッジが社内に蓄積され、他のサービスでも活用することで、会社全体として成果をあげられています。

【詳しくはこちらのページをご覧ください】

二人三脚でCPA60%改善・CV数3倍伸長を実現!じげん・結婚相談所比較チームに起こった変化とは?

まとめ:Google広告では2024年10月をもって拡張クリック単価(eCPC)は使用できなくなる

Google広告では2024年10月の変更により、拡張クリック単価(eCPC)が利用できなくなりました。拡張クリック単価を使用している既存のキャンペーンでは、2025年の3月まで引き続き使用できますが、新規で入札戦略として使用することはできませんので、注意が必要です。なお、2025 年 3 月 16 日以降は拡張クリック単価入札戦略を使用している検索キャンペーンとディスプレイ キャンペーン、手動の個別クリック単価制(CPC)に自動的に移行されますので、忘れずに設定変更する必要があります。

詳しくはこちらをご参考ください。

記事まとめ

- 入札戦略とは、広告目標達成のために入札額を調整する方法

- 自動入札(Google AIが自動調整)

- 目標コンバージョン単価(CPA)

- コンバージョン数の最大化

- コンバージョン値の最大化

- 目標広告費用対効果(ROAS)

- クリック数の最大化

- 目標インプレッション シェア

- 目標インプレッション単価(tCPM)

- 視認範囲のインプレッション単価制(vCPM)

- 手動入札(自分で上限クリック単価を設定)

- 個別クリック単価制(CPC)

- インプレッション単価制(CPM)

- 自動入札:クリック、表示、コンバージョンなどに対応

- スマート自動入札:AIで「コンバージョン数」や「価値」の最大化に特化

弊社はCX(顧客体験)とデータサイエンスを広告戦略に組み込み事業成長を支援する広告代理店です。長年の経験で積み上げた独自のフレームワークで、データサイエンスに基づく予測分析と市場調査を行った上での、戦略的な広告運用サービスを提供しています。

広告運用でお悩みでしたらfree web hopeへ気軽にご相談ください。公式HP、左下のボタンからお問い合わせいただけます。

【まずは資料ダウンロード】>>> free web hopeが手掛けた広告運用の支援実績を大公開!

監修者:古瀬純功

free web hopeの広告運用コンサルタントとして、広告運用支援やweb解析、ダッシュボード作成を担当:Xアカウント

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)