ランディングページ(LP)とは?

ランディングページとは、Web検索やWeb広告などを経由して、訪問者が最初にアクセスするページのことで、LPとも呼ばれます。英語で表記するとLanding Pageで”Landing”は「着地する」という意味で、ページに着地するイメージが名称の起源です。

LPと検索すると、LPOという用語もよく並んで出てきます。OはOptimization→【最適化】という意味です。つまりLPOとは【ランディングページ最適化 】と訳せます。

LPを最適化する施策や活動の事を指し、最適化というのは要するに、効果を上げていこうという事です。

LP制作→LPを作る事。

LPO→作ったLPを改善していく事、というように使い分けてください。

ただし、実際に使われている『ランディングページ(LP)』では、「広義のランディングページ」と「狭義のランディングページ」という少し異なる2つの意味が存在します。

「広義のランディングページ」は、言葉のそのままの意味に近い『ホームページでユーザーが最初にアクセスするページ』のことを指します。例えば、ユーザーが検索をして最初に「サービス紹介」のページにアクセスした際、このページがランディングページになります。ちなみに、Googleアナリティクスの左側のメニューのランディングページは、広義の意味でのランディングページのことを指します。一方で「狭義のランディングページ」は、訪問者に購入や問合せを促すことに特化した縦長のレイアウトのページのことを指します。WEBマーケティング業界で使われる『ランディングページ(LP)』は、主に狭義の意味ことが多いです。

本記事では縦長1枚のランディングページ(LP)についてを中心に解説しています。

ランディングページ制作の事前準備

ランディングページ制作を行う前には「12の素材」を集める必要があります。

12の素材はランディングページを制作するための独特な素材です。ヒアリングで収集したり、実際に調べたり、ユーザーインタビューを実施したり、フォーマットを使ったりなど様々です。

3C分析の観点から集めるのですが、経営戦略立案の3Cではなく、ランディングページ制作をするうえで独自の項目にカスタマイズしています。

12の素材とは?

LP制作の3C

- 市場と顧客

顧客の常識

顧客の欲求

購買行動

- 自社

広告投資力

理念/ビジョン

商品特徴

- 競合

広告競合/プラットフォーム競合

ポジション

特徴

ランディングページ制作準備 市場と顧客

1.ユーザーに関する情報を集める

まずはユーザーに関する基本情報を3つ集めます。基本が3つというだけで、ユーザーに関する情報はどれだけでも集めて損はありません。

1-1.ユーザーの欲求:ニーズは何か?

1-2.ユーザーの行動:いつどんな時に必要なのか?

1-3.ユーザーの常識:商品に対する一般的な常識はなにか?

1-1.ユーザーの欲求:ニーズはなにか。

ここで気をつけなければならないことは、「商品は固定されている」ということです。

この記事は商品開発の話ではなく、既に存在する商品を売るので、解決策は既に固定されているのです。

あなたはドリルを売っている、そのドリルで満たせるニーズはなにか?とユーザー目線と売り手目線を行ったり来たりしなくてはならないのです。

人は”自分が知っているものの中で最善の選択”をします。

ニーズとセットで使われるウォンツとは「具体的に欲しい物」というと分かりやすいです。

”顧客はドリルがほしいのではなく穴が欲しいのだ”という格言がありますが、ユーザーは穴を開けるために自分の知っている方法の中から最善と思われる手段を選びます。

ドリルで満たせるニーズは「穴をあける」という事です(他にもありますが)、ですがここでユーザー目線に立つと、ユーザーのウォンツは「ドリル」または「穴を開けることが出来るその他の手段」になります。

ユーザーにとって穴を開ける為の最善の方法は何でしょうか?

ドリル?

穴あけ職人?または本当は穴を開けずに解決出来る方法?

あなたの商品はこのユーザーニーズを満たせるのか?を探っていきます。探っていきますが・・・・もう一度言います、あなたの販売する商品は既に決まっているはずです。

満たせなくても商品は決まっています。

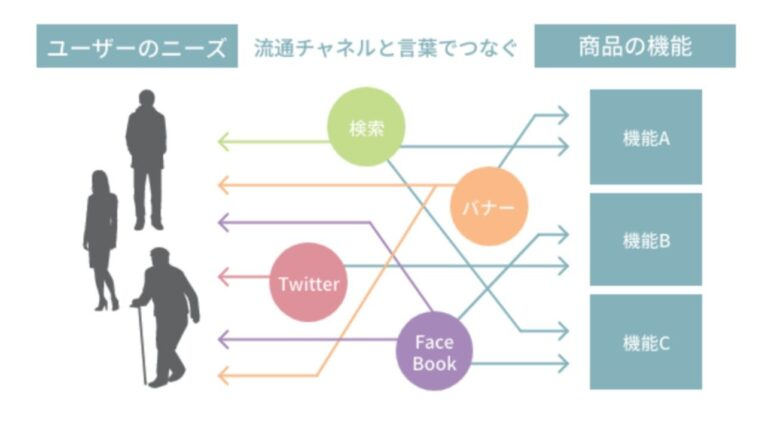

よく、ユーザーニーズを把握しましょう!と言われますが、販売戦略においては

・あなたの商品で満たされるニーズはなにか(売りて目線)

・ユーザーの欲しているニーズはなにか(ユーザー目線)

・それを言葉でとう繋ぐか(手段)

・ユーザーの真のニーズを満たせるか(ユーザー目線)

・それを言葉でどう繋ぐか(手段)

・広告をそのユーザーに届けることは可能か(手段)

と売り手目線とユーザー目線と手段を行ったり来たり考えます。

つまり、あなたはあなたの商品が満たせるニーズを欲しているユーザーを探して、適切に伝えることが出来れば良いのです。

これはユーザー目線であり、売り手目線です。もしあなたの商品で満たせるニーズなどない、または少なすぎてビジネスにならない、商品開発の権限がある、のであれば商品の事は一旦忘れてユーザーニーズと向き合い再開発が必要です。

フィリップ・コトラーの言葉を引用すると、ニーズとは「生活上必要な満足感が奪われている状態」です。

あなたの商品は、この奪われている満足感を満たすために存在します。

”BtoBの場合、全てのニーズは売上アップとなり、99.9%例外はありません。

名刺管理ソフトも、便利なCRMも、社会貢献活動だって、突き詰めると売上げアップが目的だからです。

しかしそうするとBtoBの場合のニーズの定義は全て売一律で売上げアップということになるのだろうか?

実はそうではなく、売上げアップの「手段」が伴になります。

目的は一つでも、手段はいくらでもある。その手段を採用することで満たされるニーズとはなんだろうか?と考えます。

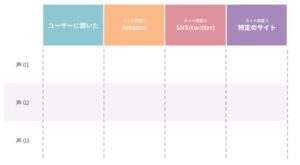

ニーズを知る第一歩は、ユーザーに聞くことです。ユーザーにヒアリングすると作り手の思ってもみなかったようなニーズが発見されることがあります。年に1回は聞くことをおすすめします。

それでは、ユーザーヒアリングでは何を聞けば良いのでしょうか?

残念ながら「これを聞けばOK!」というようなテンプレートはありません。

商品やサービス、事業課題によって、全く違ってしまうからです。

ユーザーヒアリングについて大事な事は2つです。

それは、「何を引き出したいのか」「なぜそれを引き出したいのか」を定義することです。

製品の使い勝手なのか、なぜ買ってくれたかなのか、他にどんな商品がほしいのかなのか、事業課題によってユーザーに聞きたいことは変わってきます。次にネットでの調査のアイデアです。

・サジェストを見る

・検索キーワードを洗い出す

・書籍の売れ筋を見る

ユーザーがなんと検索しているのか?そのキーワードから検索意図を探る必要があります。

ツールはこちら

無料のキーワードリサーチラッコキーワード

【2020年版】キーワードプランナーの登録方法【チュートリアル】

ただしここで注意が必要です。

検索意図には様々な意図があるということと、短絡的に判断しては危険ということです。

例えば:「アイスコーヒー 通販」

という検索キーワードの意図を想像しようとした時に、「アイスコーヒーを通販で探しているんだな」とだけ定義してしまってはもったいないのです。アイスコーヒーを通販で探していることは間違いないのですが、”なぜ”探しているのかが重要です。

・なぜアイスコーヒーなのか?

・なぜ通販なのか?

なぜと考えると、思考が一段深くなります。こうして検索キーワードからその意図を探っていきます。

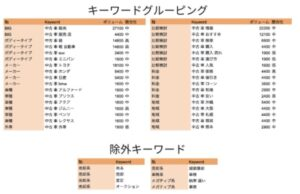

そうすると次にぶつかる壁が、「様々なニーズがありすぎる」問題です。そこで、似たようなキーワー

ドを検索ニーズごとにグルーピングしていきましょう。

手順としてはサジェストツールでキーワードを取得し→一覧をキーワードプランナーに入れて検

索ボリュームを出す

の手順が楽です。

こう見てみると、「中古車」というキーワードにおいて多様なニーズがありながらもある程度グルーピングができます。ランディングページ制作ではこの工程が非常に重要です。ニーズが大きく、且つあなたの商品がユーザーの悩みを解決出来る部分から順に、優先順位が決まるからです。

インターネット上でニーズを探っていく上で、次に、書籍の売れ筋を見るのもおすすめです。売れている書籍のタイトルにはニーズが詰まっています。

また、レビューにも「何が良かったのか?」「何についてもっと書いてほしかったのか?」などの情報が詰まっています。

ただし、今はフェイクレビューも沢山投稿されているため、あくまでも目安とすることと、その書籍をSNSで検索にかけてよりリアルな口コミを確認することをおすすめします。

他にも自社・他社の商品名をSNSで検索したり、実際のユーザーに近い人物に聞いたりなど方法は様々です。

しかしやはり一番のオススメは利用者に聞く、です。

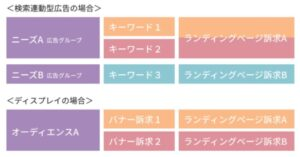

ニーズ×解決策を考えていくと、ランディングページもメインで作ったものから訴求別に作ることが出来ます。

これは非常にコスパのいい施策です。例えば結婚相談所。結婚相談所のターゲットは男女20代から50代、または60代とターゲットの軸と幅が非常に広いサービスです。

現在当社でも効果の出ている配信方法はディスプレイネットワークキャンペーンにおいて性別と年代を分け、バナーのクリエイティブとランディングページのクリエイティブを分けて配信しています。

もちろん…!この程度の改善であれば既にやっている方も多いと思います。

次の章からもっと深くみていきましょう。

1-2.ユーザーの消費行動:いつどんな時に必要なのか

こう聞くと、もしかしたらカスタマージャーニーのようなものを思い浮かべるかもしれませんが、違います。

カスタマージャーニーマップはユーザーの購買までの導線を整理したり、定義したりする時に使われますが、どちらもほとんどのケースで使い物になりません。個人的に唯一使い物になるジャーニーマップは、製品の使用に関するUXジャーニーマップです。

なぜ購買活動においてジャーニーで整理することが無駄かというと、シンプルに、ユーザーは無数にいて、どのユーザーでもモデルケースとなる購買活動などない、からです。

*コンプレックス商品や、緊急性の高い商品は、検索から購入までの時間が短く、ラストクリックコンバージョンがされやすい商品なので商品ごとに異なります。

2019年6月、Google日本法人から驚きのデータが公表されました。

グーグルが提唱「パルス消費」 スマホ世代の消費行動の新事実

xtrend.nikkei.com

この記事を要約すると

「パルス」とは消費者の中に突如として湧き上がる「買いたい気持ち」

「ジャーニー型消費行動」の購入決定プロセスが当てはまらない

最初に検索してから購入には時間差がある

ここから言えることは、従来のユーザーの購買を整理するジャーニーマップではほとんど役に立たず、下記の事が言えます。

- アトリビューション分析(CVまでの行動分析)は不可能なのでは

- ユーザーが買うきっかけになる最初の動機はコントロール出来ない

- LPへの流入経路は無限にあって感情も制御出来ない、また、こんな消費行動はありませんか?

- Twitterで著名人がお勧めしていた本を買った

- なんとなくイメージのよさそうな化粧品を買った

- 切羽詰まっている状態で検索し、お試し購入をした

今後広告においてユーザーデータの取得が困難になる可能性が高いです。Yahoo!は既にリターゲティングのユーザー保存期間を1日に設定すると発表しました。つまり、購買の導線やテクニック上のバナーの良し悪しではなく、本気でブランドを磨き、独自の情報流通チャネルを持たないとデジタルマーケティングで物を売るのは難しくなってくるのです。

この時、製品利用に関するUXジャーニーマップや、独自の流通チャネルにおけるジャーニーマップであればより機能する可能性が高いと考えています。

しかしながら商品を「いつ」使うのかであれば想定がしやすいです。例えば化粧水であれば風呂上がり、朝の洗顔時が大半を占めます。

「いつ」を想定するのは、よりよいキャッチコピーや広告文、コンテンツを創るためにあります。

もう一度:ユーザーのニーズは穴である。

もし検索キーワードが「穴あけ ハンドドリル」の場合の広告文として例えば…

「どこでも簡単に穴をあけられる – 高性能ハンドドリル」

ここに、いつ?などの時間軸が入るとよりユーザーに想起してもらいやすいリアルな広告文や、ランディングページのコンテンツが制作出来ます。

例えば時間軸とは

・週末にDIYをしようと思っている

・数ヶ月以内に結婚式などのイベントがある

・夏までに痩せたい

このようなイメージです。

先程の広告文に時間軸を入れ込むと「どこでも簡単に穴をあけられる – 高性能ハンドドリルで週末DIY」。

このように、「週末」という時間軸が加わるとよりリアルになります。ランディングページのコンテンツでいうと、利用シーンのコンテンツにて「週末のDIYにドリルがあると楽ちん!+写真」のようにするとより一層想像がしやすくなります。

ユーザーが商品を使うとどうなるのかだけでなく、いつどんな時に商品を使うのか?時間軸を意識するとよりリアルになります。

1-3.ユーザーの常識:商品に対する一般的な常識はなにか

人の脳は”違い”に反応します。全く新しいものを見たときほど強く反応するように出来ています。

これは、言葉でも同じことが言えます。

例えば、一般的に「ケーキは太る」とされているのが常識ですが、「甘さそのままで太らないケーキ」と言われると反応してしまいます。

人の脳には、黒質、腹側被蓋野と呼ばれる領域があります。簡単に言うと新しい刺激に反応する中枢部です。オドボール課題という、いくつかの画像を被験者に見せていき、その中に新しい画像を混ぜたときの脳の反応を測定した実験があります。

実験では、(当然ですが…)新しい画像を見せた時に脳が活発に反応するというものでした。

見慣れた画像と全く違う画像には多くの反応があったようです。またネガティブな画像(交通事故など)でも強い反応がありました。

広告は常に”他との違い”の訴求を続けています。

常にダイエット商品が売れるのも、この”違い”によるものからです。

ある年には朝バナナダイエットが流行り、ある年には豆乳おからクッキー、ある年は個別パーソナルトレーニングジム。いつでも前の常識の否定と違いを産む商品は売れやすいものです。

もちろん、伝統と王道でナンバーワンな商品などもあります(ナンバーワンの時点で違いだけど…)

ですので、この”違い”を打ち出すという方法は使うか使わないかに限らず、「ユーザーがその商品に関して一般的に感じている常識」は理解しておく必要はあります。この商品のここが素晴らしい!ではなく、世間一般はこれらの商品に対してこう思っている、というフラットな一般感覚が大事です。

1のまとめ

一言でいうと、「ユーザーがどう思っているのか」を書き出したり、調べたり、きちんと明文化しておくことで、いつでもユーザーの視点に立ち返ることが出来、便利です。チームでワークすると、共通の思考が出来たりするので、とてもオススメです。

逆に考えていることがバラバラだと、部署や上司などいろいろな人の意見を取り入れた、ユーザー無視(つまり刺さらない)ランディングページが出来てしまいます。

また、こうした調査では真のニーズ、自分たちが思ってもみなかったようなユーザーの悩み、アイデアを見つけられると、後の訴求軸作りに大いに役立ちます。

ランディングページ制作準備 自社環境

自社環境では5つの素材を集めます。

①理念ビジョン

②事業製品の現状

③投資力(広告)

④リソース

⑤自社製品の特徴

2-1.理念・ビジョン・ポリシー

商品の世界観、ブランドイメージ、ポリシーはありますか?

商品や会社のポリシー、理念を整理し、言わないことと言うべきこと、表現したいことを整理します。

なぜこれが必要なのかというと、、、

今はもう世の中に商品が溢れかえっていて、大抵の人は検索すれば自分の悩みが解決される商品がどこかにはあることを知っています。

商品訴求をするうえで、小手先のテクニックで短期的な改善は可能です。

ですが、短期的な改善を可能にするテクニック集には限りがありますし、強い競合が出てきた場合に勝つことが出来ません。しかし、ブランドはどうでしょうか。ブランドは模倣困難です。

なぜならブランドとは、商品単体で出来上がるものではなく、組織・文化などに強い影響を受けるからです。

アーカーは「ブランド資産」という言葉を使いました。

ブランドとは資産で、長期的な投資が必要という論です。

長期的な投資によって築いたブランドは、中々模倣されることがありません。このブランドイメージによって、何を言うべきか、何を一番伝えたいか、なんと言わないかが整理され、使う言葉、画像、全体の雰囲気が選別されます。

これは第一章のニーズ(必要性)に「この」商品が欲しいという動機を加えます。また強いブランドはユーザーによって保護されます。

ランディングページもユーザーとの大事な接地面です。というかランディングページはユーザーに最初に見られるページである確率が非常に高いものです。

初頭効果と終末効果という心理効果がありますが、人は最初に見たものでほとんどの印象を決定させ、最後に見たものの印象は覆りづらいというものです。最初の印象は広告~ファーストビューでほとんど決定され、最後の印象は何を書いたか・書いていないかで決定されます。

簡単に言うと「うちは絶対に安売りしないよ!」といったようなポリシーだったり。

ですので、ここで理念やポリシーについて明文化し、チームで共有しておくことで、意思決定にかかるコミュニケーションコストを下げることが出来ます。

2-2.現状の商品と課題

商品の現状、強み弱みを整理します。今後のアップデートや展望も整理し、デメリットは解決するのか?

メリットはより強く言えるのかを整理する工程です。デメリットは言い換えや補強が出来ないかを考えます。

必ず、ユーザー視点(ユーザーはそのメリデメを重要視するか?)で整理する事がポイントです。ユーザーが重要視しないメリットには意味がありません。

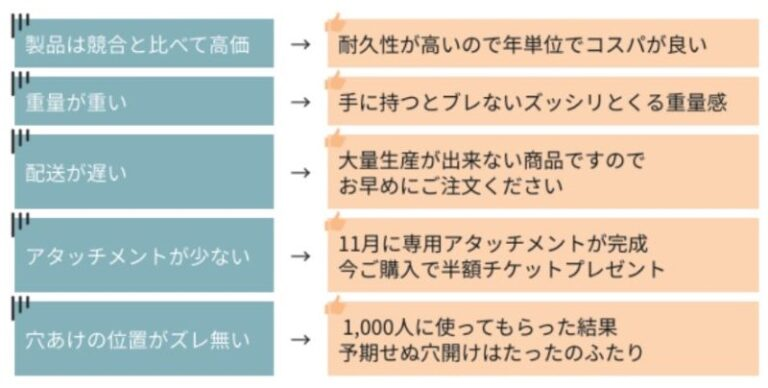

例えばメリットやデメリットはこんな言い換えは出来ないでしょうか?

デメリットの言い換えは、ズルいと感じましたか?ここで大切な事は、誇張してはいけない、嘘をついてはいけないということです。例えばドリルを売っているとして、コンパクト化の性能を追求するあまり、重量が重くなってしまったとしよう。これはあるメリットを追求した結果生まれたデメリットではありますが、必要なデメリットであるとも言えます。

高いけど●●、安いけど●●、使いやすいけど●●など「けど●●」の部分についてはあまり触れない人も多いのですが、ハッキリ書いてしまったほうが親切です。そのうえでデメリットをまるでメリットのように感じてくれたら・・・?「この手にずっしりくる重さが性能の証!」と思ってくれたら?デメリットを言い換えることが出来ないか、検討してみましょう。

2-3.いくら張れるか、どこに張るか。

広告費はいくら使えるのか?また、その広告費はどの媒体に使うのか?ターゲットの絞り込みはどの媒体が適しているのか?どの媒体に見込み客が多くいるのか?を検討していきます。

原則は可能性のあるところに多く張る事です。広告運用担当者と相談し、最新の情報を得る事が大切です。

BtoBはFacebook広告がおすすめですがTwitterやInstagramがコンバージョンしないわけではありません。

一番難しいのは、検索需要の無いBtoBです。例えばニッチ系コンサルティング業など。検索需要も無く、広告での業種もターゲティングがしづらいとなると、オフライン広告などオンラインに頼らない方法も併せて検討する必要があります。また、業界向けのメルマガなどでリストを取得し、メールリストに向けたランディングページ制作をするなど広告のデリバリーから考えなければならないケースもあります。もしくは専門会社の人がよく見るメディアで純広告を出すなど…いずれにせよ、そのターゲットは広告セグメントが可能か?は1つ大事な指標になります。

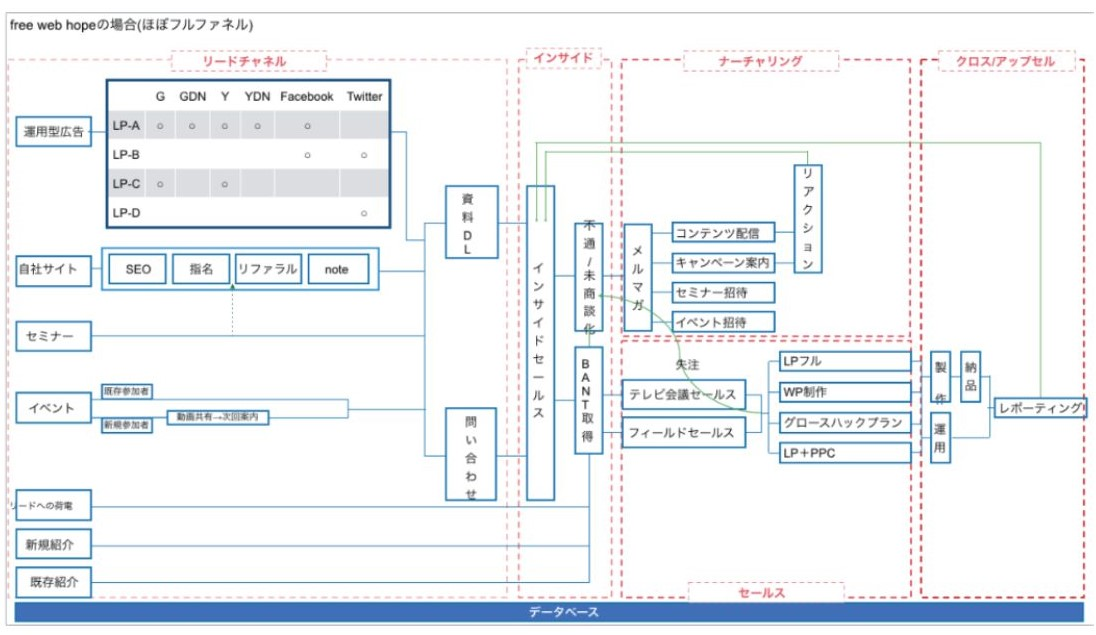

2-4.デジタル広告以外に使えるものはあるか? 自社のマーケティングマップの整理

DM、看板などオフライン広告は使えますか?インサイドセールスを実施していますか?地方局などにCMを流せますか?どこに張るか、と同じ考え方で、見込み度の濃い場所があるかどうかを探ります。

これはもはやランディングページの話では無いのですが、、、自社のマーケティングマップを整理することをおすすめします。

例えば当社ですと

だいたいこのようになっています。

ブロックとブロックの間には、移行数と移行率の2つの数値が取得出来ます。例えば【セミナー】~【資料請求】への移行数と移行率などです。

これを作ると、全体でどこがボトルネックになっているのか?マーケティング上の改善インパクトの大きい箇所はどこか?がパット見で見やすいのでオススメです。ランディングページをつくりたい=売上を上げたいという動機に対して、ランディングページの改善以外に目を向けたほうが話が早いときがあります。

例えば既に割と高いCVRで割と低いCPAである場合、CVR1%を改善するのにかかる労力(コスト)とCVR1%上がった時に得られるリターンが少なければランディングページの改善以外に目を向けたほうが速いでしょう。

それか、獲得のイマイチな広告に対して既にあるランディングページを量産し、Bパターンを作成するなど、です。

なぜこのパートがランディングページ制作の素材集めとして入っているのかというと、そもそもランディングページを作るよりも改善インパクトの高い施策があるのではないか?と検討してほしいからです。

当社へのご依頼でも、「それならランディングページじゃないですね」はよくあることです。

2-5.商品のスペックはなにか?

ここでは、商品のスペックを一覧にします、箇条書きで大丈夫です。

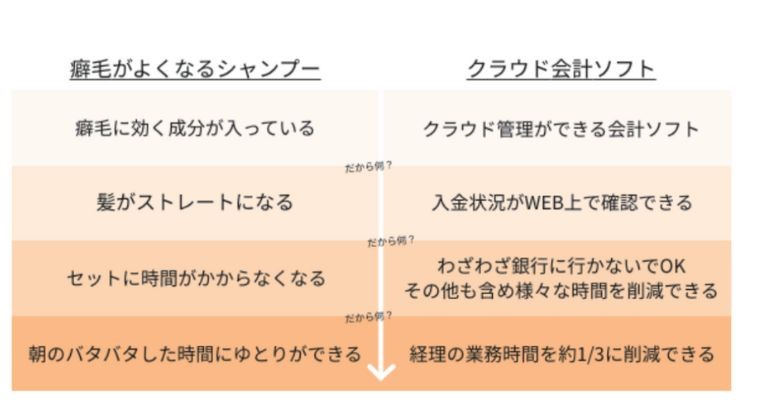

ただし、「人は商品を買うのではなく、生活の変化を買う」のです。商品のスペックを列挙し、ベネフィットリストを作成する事で、商品スペックを生活の変化に変換することが出来ます。

ベネフィットとは、「商品を購入した先に手にする未来」の事を言います。

スペックだけでは商品のメリットが伝わらない場合に、言い回しを変換することで「商品・サービスを使うことで得られる変化・利益を明記すること」です。

「だから何?」と自問自答して、ユーザーの「興味がある範囲」まで言い換えをしていきます。

toB、toCにおけるそれぞれの例もいくつか紹介します。

■toBの例1:クラウド会計ツール

クラウド管理→経理の業務時間を約1/3に削減できる

項目のテンプレ→属人化しない経理基盤ができる

■toBの例2:CRMツール

クラウド管理→外回り中でもマネージャーが部下の状況を確認できる

顧客との状況を詳細まで記録できる→顧客の管理が楽になる

アラート機能がある→漏れて落とす数字が0になる

■toCの例1:シャンプー

癖毛に効く成分→朝のバタバタした時間にゆとりができる

オーガニック→髪質が改善され、後ろ姿美人になれる

■toCの例2:ダイエットジム

パーソナルトレーナーがいる→常に背中を押してくれる人から続けられる

LINEで食事も管理してくれる→短期でダウンサイズの服が着られる

このように、”ユーザーの生活の変化”に変換することが出来ると、あなたの商品をもっと魅力的に、

そしてユーザーにとって必要と思ってもらえるように伝えることが出来ます。

ランディングページ制作準備 競合環境

競合環境で手に入れる素材は4つです。

・特徴

・ポジション

・広告上の競合

・プラットフォーム上の競合

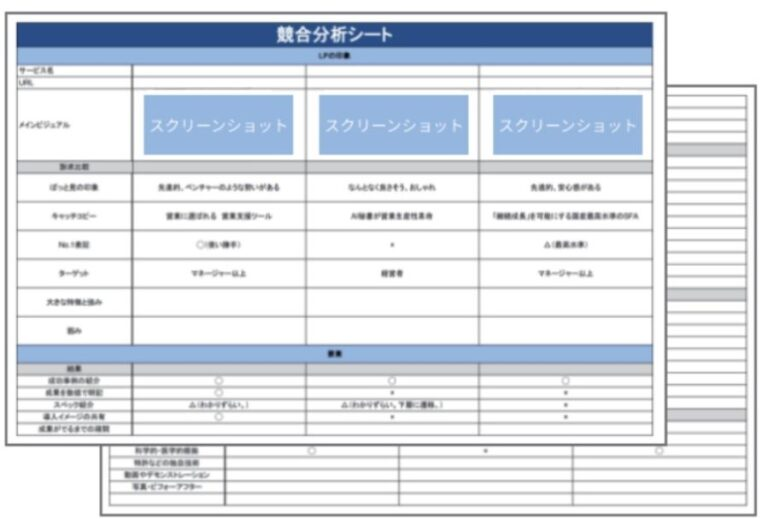

3-1.広告上での競合

シートを使って競合と自社の特徴や違い、強み弱みをまとめると便利です。

ユーザーに関係のある特徴、強み弱みを網羅することがポイントです。

また、競合の定義ですが、”広告上での競合””商品特性上での競合”があります。

ユーザーにとっては、A社とB社の明確な違いはわかりません。私達にとって大きな違いでもユーザーにはわからないのです。ですので、見込みキーワードで検索して出てくる事業主の事は調べ上げましょう。広告以外にも、SEOもチェックです。(あまりにかけ離れているところは無視でもいいですが…)

また、製品の効果効能、パッケージイメージ、ランディングページの雰囲気など、ユーザーに取っての便益が被る場合などは商品特性上での競合となります。

これには、競合チェックシートが便利です。多くの会社でも似たようなフォーマットを見たことがあるので、使っている人も多いかもですね。

3-2.プラットフォーム競合

ユーザーが平均して使っているSNSの数をご存知でしょうか?

1つ?2つ?3つ?・・・

こちらはマイナビティーンズの調査、調査数483名のティーンなのでちょっと偏りのあるデータです

が、3つ程度のSNSを使い分けているという点はどの年代でも同じような事が言えるのではないで

しょうか。

ティーンに学ぶSNS使い分け術、人気「3大SNS」発表 |

この調査ではソーシャルメディアとSNSがごっちゃになっていますので、3大ソーシャルメディアのTwitter Instagram Facebookに限ると、全てに登録して、全てに同じだけの時間を注いでいる人よりも、どれか1つを主な住処とし、その他の2つはサブであることも多いのではないでしょうか?

ここから言えることは、プラットフォームは縦割りである、ということです。

TwitterでもFacebookでもInstagramでもYoutubeでも複数の媒体で影響力を持っている・・・なんて人は、芸能人クラスです。

つまり、Twitterで有名な人をFacebookをメインに利用している人は知らなかったりするわけです。

ですので、自社製品サービスの広告・オーガニック運用において、そのプラットフォームで覇権を握っているのは誰なのか?それは対等以上に戦うことが出来る相手なのか?相手だけではなく、対等以上に戦おうとした時に自社のリソースやそのプラットフォーム運営の知見はあるか?などを考えていきます。

また、個では無く郡で強い場合も同じくです。

ソーシャルメディアマーケティングならホットリンクという第一想起があると、そのプラットフォームでの覇権を覆すのは非常に難しいのです。

超大真面目な話、アメブロ。など他の媒体を主戦場にした方がいいかもしれないのです。または軸をズラす事を考えます。

・ソーシャルメディアマーケティング+美容

・ソーシャルメディアマーケティング+ゲーム

のようなイメージです。前パートの広告上の競合と併せて確認してみてください。

3-3.自社のポジションを整理する

シートを使って自社のポジションを整理する。ポジションは混んでないか?混んでいる場合は1位はどこか?1位に無い魅力はあるか?(ユーザーに関係のあるもので)訴求次第でポジションはズラせるか?

ユーザーが求めているポジションはどこか?ユーザーも気づいていないユーザーにとって有益なポジションはどこか?

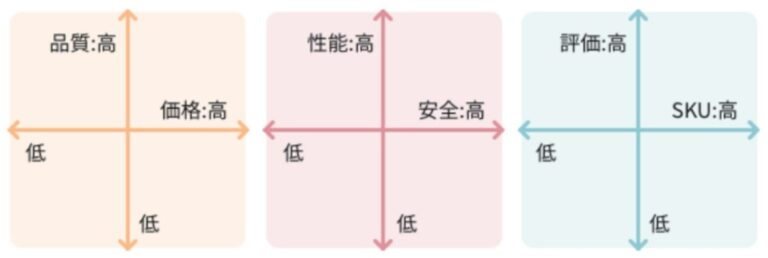

ポジションマトリクスはユーザーが重要視しているポイントで作ります。決して商品の特徴ではありません。

価格・性能・話題性・見た目・味・安全性・信頼性…など。

しかし、必要のないケースもあります。独自でユニークで、ブランドが確立されているのであれば、周りの環境に合わせて訴求軸を変えるなんて事はしなくてもよいのです。

こういうと周りの環境に合わせて訴求軸を変えたりすることが、悪い事のように聞こえるかもしれませんが、世の中にはそれが必要な業種もあるのです。一般的に言われているコモディティ商品、と言われる商品やサービスですね。

例えば生活トラブル系の商品などは他との違いが非常に分かりづらいです。

鍵がなくなった時に重視するのは来てくれる時間の速さと価格ではないでしょうか?

信頼性も大事ですが、一般的にはまずこの2つを考えるでしょう。

過去に、害獣駆除をされている業者さんのランディングページを担当しました。

制作前に判明したことは、業界では電話見積もりから見積額を変えてしまうとクレームになる、最悪消費者庁案件になってしまう。なので電話で伝えた見積から変わることはほとんどない。というお話でした。

他の業者さんを見ると、電話で見積もりが出来ることは書いてあるものの、そこから変わることはないとは明言されていませんでした。

なので制作前に「電話見積もりから価格が変わることはありません」と書いてください。といって実施したところ、コンバージョンが増えたということがありました。その後、電話見積もり額お約束宣言という打ち出しにして集客は成功しました。

*ただしこれは短期的な改善に過ぎず競合でも真似しやすいので、必ず2-1も併せて検討ください。

free web hopeでできること

ランディングページ制作はもちろん、WEB広告の代行も行う当社では、CVRの改善提案を行っています。

次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ無料相談にお申込みください。

・ランディングページをどこから改善したらいいか分からない

・CVRの高いランディングページを制作したい

・改善のリソースがない

.png)