ランディングページ(LP)とは?

広告や検索結果からユーザーが一番最初にアクセスするページのことです。

階層構造でできているサービスサイトのなかの1つのページもランディングページということができます。ただしWEBマーケティングの用語として使われるランディングページは、WEB広告の着地先のページを指すのが一般的です。

ランディングページのさらに詳しい解説は「ランディングページ(LP)とは? 得意分野や構成、相場などの疑問を徹底解説」をご覧ください。

成果の出るランディングページを作るための流れとコツ

ページ1枚で完結するランディングページの制作や改善は、WEB上での集客施策をやるうえで、取り掛かりやすい施策の1つです。

取り掛かりやすくても、かんたんに成果は出ません。

ランディングページは、コンバージョンというゴールを目的に、膨大なWEB広告やコンテンツのなかからユーザーに目をとめてもらい、アクションを起こしてもらう必要があるものです。

単なるWEBページとして、情報を寄せ集めて作っても、なかなか成果にはつながらないのです。

そこで今回は、成果がでるランディングページを作成するために必要な全体の流れについて解説、また、作成するうえでのポイントについてもお伝えします!

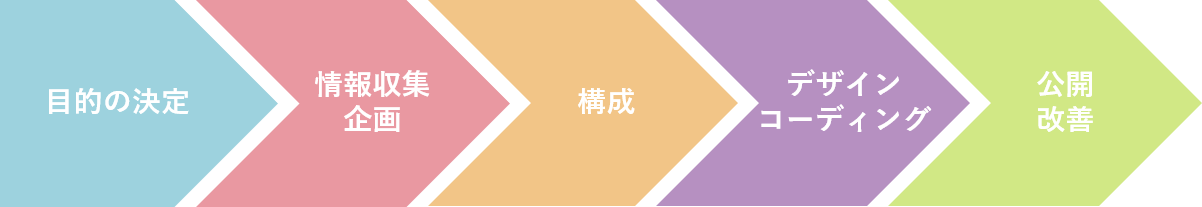

まず、作成の全体としては次のような流れになります。

- ランディングページの目的を決める

- 必要な情報を集めて、戦略・企画を設計する

- ランディングページの構成(ワイヤーフレーム)を作成する

- デザインを構築する

- コーディング

- 公開・改善

完成までのステップをひとつずつ解説していきます。

ランディングページの目的を決める

まず始めに、「ランディングページを使って、何の商品を販売して、どのような成果を求めるのか」を決めましょう。

ランディングページの作成前に取りかかることなので、ランディングページを作ることを決めた時点で飛び抜かしてしまいそうですが、案外ここがブレてしまい、上手くいかなくなるケースはよくあります。

もちろんランディングページの目的はコンバージョン(CV)なのですが、何をコンバージョン(CV)とするかで期待できる成果、例えば売上に直結させるのか、見込み客を増やすのか、面談・商談の機会を創出するのか、などは変わってきます。

コンバージョンの種類をざっくり上げるだけでも次のような種類があります。

- 商品の販売

- 資料請求

- 来店予約

- 会員登録

- メルマガ登録

- 問合せ

ランディングページを作る準備

目的が決まれば、制作の準備に入っていきます。ここでもまだ、実際の制作スタートとはなりません。

必要な情報を収集して、「成果がでそうな戦略・企画とはなにか、なぜなのか」まで設計した上で、ランディングページを作ります。

なぜそこまでするかというと、事前の調査や仮説を立てることなしでランディングページを作った場合、成功しても失敗しても、その要因を検証できないからです。

まずは必要な情報の収集です。

『ユーザー・自社・競合』の3つの観点で集めていきます。

1.ユーザー

(1)ニーズ

(2)いつどんなときに必要とするのか

(3)商品に対する一般常識はなにか

の主に3つの情報を集めます。

(1)ニーズ

ここで気をつけなければならないことは、商品開発目線ではなく、商品販売目線ということです。

既にあなたの手元には商品があるはずですので、「あなたが売りたい商品と、その商品で満たせるニーズはなにか?」と、ユーザー目線と売り手目線を行ったり来たりしなくてはならないのです。

よく、「ユーザーニーズを把握しましょう!」と言われますが、販売戦略においてはと売り手目線とユーザー目線と手段を行ったり来たり考えます。

- あなたの商品で満たされるニーズはなにか(売りて目線)

- ユーザーの欲しているニーズはなにか(ユーザー目線)

- それを言葉でどう繋ぐか(手段)

- ユーザーの真のニーズを満たせるか(ユーザー目線)

- それを言葉でどう繋ぐか(手段)

- 広告をそのユーザーに届けることは可能か(手段)

つまりあなたは、あなたの商品が満たせるニーズを欲しているユーザーを探して、適切に伝えることが出来れば良いのです。

これはユーザー目線であり、売り手目線です。

もしあなたの商品で満たせるニーズなどない、または、少なすぎてビジネスにならない、商品開発の権限がある、のであれば商品のことは一旦忘れてユーザーニーズと向き合い再開発が必要です。

人は ”自分が知っているものの中で最善の選択” をします。

ニーズとセットで使われるウォンツとは「具体的に欲しい物」というと分かりやすいです。

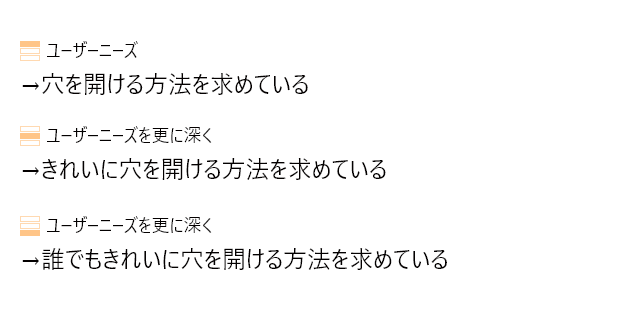

「顧客はドリルがほしいのではなく穴が欲しいのだ」というマーケティングの格言がありますが、ユーザーは穴を開けるために自分の知っている方法の中から最善と思われる手段を選びます。

ドリルで満たせるニーズは「穴をあける」ことですが、ここでユーザー目線に立つと、ユーザーのウォンツは「ドリル」または「穴を開けることが出来るその他の手段」になります。

「ユーザーのニーズをどのように調べたらいいのか?」についてお伝えします。

一番いい方法は「ユーザーに直接聞く」ことです。

生の声が聞けるのはもちろん、違う使い方で役立っていたケースや、想定していたペルソナとは違う年齢などの属性に受けていたなど作り手が想定していないニーズが見つかることもあります。

ユーザーに直接聞けない場合は、次のような方法でもユーザーのニーズを知ることができます。

・サジェストを見る

・検索キーワードを洗い出す

・書籍の売れ筋を見る

「ユーザーがなんと検索しているのか?」キーワードから検索意図を探る必要があります。

活用できるツールはこちらです。

無料のキーワードリサーチラッコキーワード

【2020年版】キーワードプランナーの登録方法【チュートリアル】

「ラッコキーワード」でユーザーが入力して検索しているキーワードを出したあと、結果の一覧をキーワードプランナーに入力することでより多く検索されているキーワードを洗い出すことができます。

ただし、検索意図には様々な意図があるため、短絡的に判断するのは危険です。

例えば:「アイスコーヒー 通販」

という検索キーワードの意図を想像しようとした際、「アイスコーヒーを通販で探しているんだな」とだけ定義してしまってはもったいないのです。アイスコーヒーを通販で探していることは間違いありませんが、”なぜ”探しているのかが重要です。

・なぜアイスコーヒーなのか?

・なぜ通販なのか?

なぜと考えると、思考が一段深くなります。こうして検索キーワードからその意図を探っていきます。

そうすると次にぶつかる壁が、「様々なニーズがありすぎる」問題です。そこで、似たようなキーワードを検索ニーズごとにグルーピングしていきましょう。

(2)いつどんなときに必要としているのか

あなたの商品をユーザーがいつ使うのかを想定します。例えば化粧水であれば風呂上がり、朝の洗顔時が大半を占めます。

「いつ」を想定するのは、よりよいキャッチコピーや広告文、コンテンツを創るためです。先ほどの例にも上げた、『ユーザーのニーズは穴である』場合のドリルで考えてみます。

もし検索キーワードが「穴あけ ハンドドリル」の場合、例えば「どこでも簡単に穴をあけられる – 高性能ハンドドリル」という広告文にしたとします。ここに「いつ?」の時間軸が入るとよりユーザーに想起してもらいやすいリアルな広告文や、ランディングページのコンテンツが制作できます。

例えば時間軸とは…

・週末にDIYをしようと思っている

・数ヶ月以内に結婚式などのイベントがある

・夏までに痩せたい

のようなイメージです。

先程の広告文に時間軸を入れ込むと次のようになります。

「どこでも簡単に穴をあけられる – 高性能ハンドドリルで週末DIY」

「週末」という時間軸が加わるとよりリアルになります。ランディングページのコンテンツでいうと、利用シーンのコンテンツにて「週末のDIYにドリルがあると楽ちん!+写真」のようにするとより一層想像がしやすくなります。

ユーザーが商品を使うとどうなるのかだけでなく、いつどんな時に商品を使うのか?時間軸を意識するとよりリアルになります。

(3)ユーザーの商品に対する一般常識はなにか

人の脳は”違い”に反応します。全く新しいものを見たときほど強く反応するように出来ています。これは、言葉でも同じことが言えます。

たとえば、「ケーキは太る」というのが一般的な常識ですが、「甘さそのままで太らないケーキ」と言われると反応してしまいます。

広告は常に”他との違い”の訴求を続けています。

常にダイエット商品が売れるのも、この”違い”によるものからです。

ある年には朝バナナダイエットが流行り、ある年には豆乳おからクッキー、ある年は個別パーソナルトレーニングジム。いつでも前の常識の否定と違いを産む商品は売れやすいものです。

そのため、この”違い”を打ち出すという方法を使うか使わないかに限らず、「ユーザーがその商品に関して一般的に感じている常識」は理解しておく必要があります。この商品のここが素晴らしい!ではなく、世間一般はこれらの商品に対してこう思っている、というフラットな一般感覚が大事です。

2.自社

次は自社に関する以下の4つの情報を収集・整理していきます。

(1)理念ビジョン

(2)商品の現状と課題

(3)投資力(広告)

(4)自社商品の特徴

(1)理念・ビジョン

世の中には様々な商品が溢れ、検索すればどこかに自分の悩みを解決してくれる商品があることをユーザーも知っています。

小手先の改善テクニックはいっときの成果には影響しますが、他社でも簡単に真似できてしまいます。

一方、企業の理念やビジョンを色濃く反映する『ブランド』を模倣することはできません。そしてこのブランドイメージによって「何を言うべきか、何を一番伝えたいか、何と言わないか」が整理され、使う言葉、画像、全体の雰囲気が選別されます。

また、ユーザーにとっても、ブランドイメージは「この」商品が欲しいという動機を与えます。

ここで理念やポリシーについて明文化し、チームで共有していわゆる『共通認識』を作っておくことで、意思決定にかかるコミュニケーションコストを下げられます。

(2)商品と課題

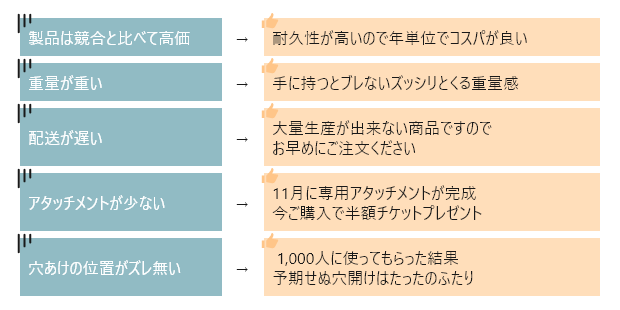

商品の現状、強み弱みを整理します。

今後のアップデートや展望も整理し、「デメリットは解決するのか? メリットはより強く言えるのか?」を整理する工程です。

デメリットは言い換えや補強ができないかを考えます。ユーザー視点(ユーザーはそのメリット・デメリットを重要視するか?)で整理することがポイントです。

ユーザーが重要視しないメリットには意味がありません。たとえば、メリットやデメリットをこんな言い換えは出来ないでしょうか?

ここで大切なことは、「誇張してはいけない、嘘をついてはいけない」ということです。

たとえばドリルを売っているとして、コンパクト化の性能を追求するあまり、重量が重くなってしまったとします。これはあるメリットを追求した結果生まれたデメリットではありますが、必要なデメリットであるとも言えます。

高いけど●●、使いやすいけど●●など「けど●●」の部分についてはあまり触れない人も多いのですが、ハッキリ書いてしまったほうが親切です。そのうえでデメリットをまるでメリットのように感じてくれる言い換えが出来ないか、検討してみましょう。

(3)投資力(広告)

- 広告費はいくら使えるのか?

- 広告費はどの媒体に使うのか?

- ターゲットの絞り込みはどの媒体が適しているのか?

- どの媒体に見込み客が多くいるのか?

を検討していきます。

原則は可能性のあるところに多く張ることです。広告運用担当者と相談し、最新の情報を得る事が大切です。

(4)自社商品の特徴

ここでは、商品のスペックを一覧にします。

ただし、「人は商品を買うのではなく、生活の変化を買う」のです。商品のスペックを列挙し、ベネフィットリストを作成することで、商品スペックを生活の変化に変換できます。

ベネフィットとは、「商品を購入した先に手にする未来」のことです。

スペックだけでは商品のメリットが伝わらない場合に、言い回しを変換することで「商品・サービスを使うことで得られる変化・利益を明記すること」です。

「だから何?」と自問自答して、ユーザーの「興味がある範囲」まで言い換えをしていきます。

3.競合調査

競合と自社の特徴や違い、強み弱みをまとめると分かりやすくなります。

ユーザーに関係のある特徴、強み弱みを網羅することがポイントです。また競合の定義ですが、「広告上での競合」「商品特性上での競合」があります。

ユーザーは、A社とB社の明確な違いはわかりません。

事業主側にとって大きな違いでもユーザーにはわからないのです。見込みキーワードで検索して出てくる事業主の事は調べ上げましょう。広告以外にも、SEOもチェックです。

また、製品の効果効能、パッケージイメージ、ランディングページの雰囲気など、ユーザーに取っての便益が被る場合などは商品特性上での競合となります。

「やっていること・やってないこと・書いてあること・ないこと・強み・弱み」を一覧化します。

そのうえでさらに、どう表現するのがいいのか、他とかぶっていないか、かぶっていたとしてそれは問題あるのかないのかを検討していきます。サービス改善にも役立ちます。

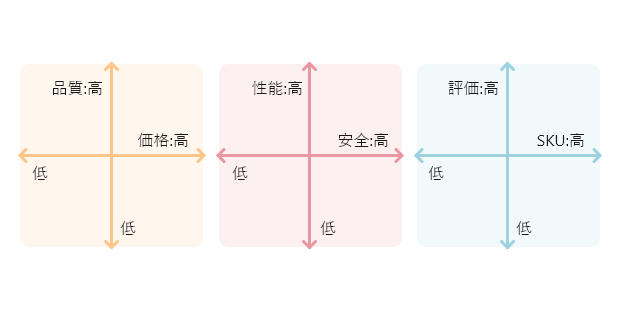

続いて、自社のポジションを整理します。

- ポジションは混んでないか?

- 混んでいる場合は1位はどこか?

- 1位にない魅力はあるか?

- 訴求次第でポジションはズラせるか?

- ユーザーが求めているポジションはどこか?

- ユーザーも気づいていないユーザーにとって有益なポジションはどこか?

ポジションマトリクスはユーザーが重要視しているポイントで作ります。

決して商品の特徴ではありません。

これがどうランディングページに関係してくるかというと、前パートの競合も見た上での訴求軸作りです。

しかし、必要のないケースもあります。独自でユニークで、ブランドが確立されているのであれば、周りの環境に合わせて訴求軸を変える必要はありません。

こういうと周りの環境に合わせて訴求軸を変えたりすることが、悪いことのように聞こえるかもしれませんが、世の中にはそれが必要な業種もあります。

「コモディティ商品」と言われる商品やサービスです。たとえば、生活トラブル系の商品は、他との違いが非常にか分かりづらいです。

鍵がなくなったときに重視するのは、「来てくれる時間の速さ」と「価格」ではないでしょうか?

信頼性も大事ですが、一般的にはまずこの2つを考えるでしょう。過去に、害獣駆除をされている業者さんのランディングページを担当しました。

制作前にわかったのは、業界では電話見積もりから見積額を変えてしまうとクレームになる、最悪消費者庁案件になってしまうため、「電話で伝えた見積から変わることはほとんどない」ということでした。

他の業者さんを見ると、電話で見積もりができることは書いてあるものの、「そこから変わることがない」と明言はされていませんでした。

そこで制作前に「電話見積もりから価格が変わることはありません」と書いて実施したところ、コンバージョンが増えました。

ただしこれは短期的な改善に過ぎず、競合でも真似しやすいので、必ず自社のブランドやポリシーも併せて検討しましょう。

ランディングページの構成を作る

ここまで集めるべき情報について、お伝えしてきました。

これだけ情報が集まって整理できていれば、おのずとペルソナや訴求軸は決まってくるはずです。それらを構成(ワイヤーフレーム)の形に落とし込んでいきます。

■コンテンツとコピー

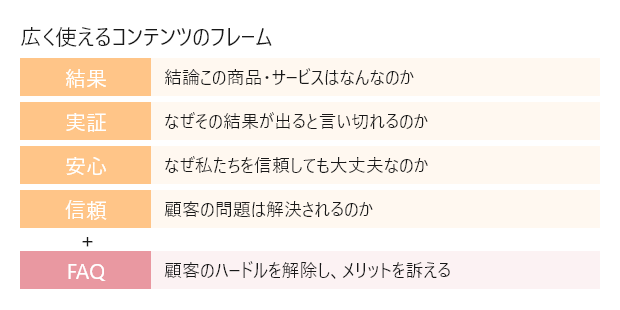

ランディングページに書く内容、コンテンツである程度広く使えて情報を網羅できるフレームが

結果→実証→信頼→安心

です。

「ある程度広く」とお伝えしたのは、必ずしも全ての業種に当てはまらないためです。とはいえ、ランディングページで効果を出すために重要なのは、ユーザーにとって必要な情報を必要なだけ提供できることです。このフレームである程度の情報が網羅できるようにはなっています。コンテンツのフレームについてももう少し詳しく解説します。

これは阪尾 圭司さんの著書、お客のすごい集め方で定義されているシンプルな方法論です。このフレームは、ユーザーにとって必要な情報を集めることに役立ちます。

結果:結論この商品・サービスはなんなのか

実証:なぜその結果が出ると言い切れるのか

信頼:なぜ私たちを信頼しても大丈夫なのか

安心:ユーザーの問題は解決されるのか

*こちらに関しては書籍をお買い求めください:お客のすごい集め方

+

この結果実証信頼安心に加えて大事な情報が、FAQ/よくある質問です。

コンテンツが思い浮かばない時、上記の4つのフレームとFAQを洗い出してみましょう。

よくある質問は、文字通りよくある質問であり、ユーザーが購入に際し解除しておきたいハードルそのものです。

商品のよさではなく、ユーザーの購入ハードルを解除するように書くのがポイントです。

なぜならば、広告をクリックしている時点で見込み顧客ではあるので、ランディングページで無理やり態度変容を産むのではなく、購入のハードルを解除してあげるだけでいいのです。

その上でメリットをうまく訴求します。これは、FAQの回答に「しかも!」とつけるとうまくいきます。

例えばウォーターサーバーを家に導入しようと思った時にまず何を検討するか、もし自分だったらという観点で気にすることをランキング化してみると分かりやすいです。また、これから購入を検討している人に話を聞いてみたり、例えば身近な人に、ウォーターサーバーって欲しいと思う?とラフにきいてみたりするのも1つの手です。

Q1.月額が気になる。100円の水と比べてコスパはどうなのか。

Q2.換えの水の管理方法(留守の時は?重いの持ち運ぶのかな)

Q3.お湯が出てほしい

Q4.ウォーターサーバー全体のサイズ。

Q5.ウォーターサーバーのデザイン。

この5つがFAQであり、コンテンツになります。ここの回答に「しかも!」をつけていくと次のようになります。

Q1.月額。100円の水と比べてコスパはどうなのか。

→月額は1,980円で、これは、100円の水が約20本買える計算です。こちらのウォーターサーバーは1ヶ月で500mlの水25本分をお届けすることが出来るので、自動販売機で購入するよりもお得です。しかも!日本名水100選にも選ばれた南阿蘇の湧き水を使用しています。

Q2.換えの水の管理方法(留守の時は?重いの持ち運ぶのかな)

→ご指定の日時に交換にお伺いします。当日配送は午前11時までとなっております。

交換方法は、空のボトルを玄関の前に置いておいていただければ、新しい水と交換いたします。しかも!ご要望があれば宅内のサーバーへの設置も承ります。また、ウォーターサーバーには水を上に設置するタイプと下に設置するタイプがあるのですが、当社のサーバーは下に設置するタイプで、交換時の持ち上げ動作を少しでも軽減できるようになっております。

Q3.お湯が出てほしい

→どのタイプをご購入頂いてもお湯が出ます。しかも!温度設定も可能なので熱いお湯、ぬるいお湯などの使い分けが可能です。上限の温度は70度となっております。

このように、疑問に答えつつあなたの商品の強みを打ち出すことが可能。

実際にはランディングページのコンテンツになるので、デザインや写真とともに、ライティングしてみましょう。

コンテンツ部分のライティングにはまだまだコツがあるのでもう一つご紹介します。それが、文章を削り、スッキリと読みやすくするテクニックです。

ユーザーはできるだけクイックに、この商品を買って自分には良い変化は訪れるか、悩みは解決されるのか、損しないか、を確認します。そのためコンテンツ部分の文章も、できるだけユーザーにとって結論が早く伝わりやすく、事業者側にとっては強みを伝えられているものが理想的です。

ヒートマップを見ると明確なのですが、ボディコンテンツ部分は見出しと写真に注目があつまり、本文はあまり読まれていません。

また、キャプションは本文よりも300%も多く読まれるとも言われています。ですので、本文を読んでもらうコツは

【見出し】→【キャプション】→【本文】

を連動させて設計します。

例えば、

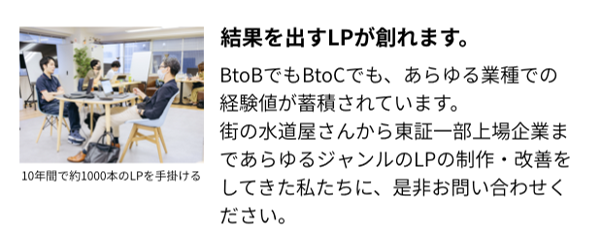

free web hopeの特徴とは? |

この文章を改善すると、次のような文章にできます。

結果を出すLPが創れます。 |

というように、見出しに結論を持ってきて、文章を簡潔に削ることで、読んでもストレスを感じず、言いたいことは伝わる文章に変化します。更に、ランディングページで画像が入る場合はこのようになります。

ここでのポイントは、以下の2つです。

・結論から先にいう(見出し)

・あってもなくても伝わる部分は削除する

この2つを心がけるとスッキリと読みやすい文章になります。如何に削るかが大事なポイントです。ただし、削りすぎて意味が伝わらなくなってしまっては本末転倒ですし、たっぷりと説明をした方が良い場合(コンプレックス商材や医療系など)はキャッチーさよりも正確さを重要視しましょう。

ユーザーにとって必要なのは、丁寧さよりもわかりやすさであることの方がほとんどです。丁寧に説明しようとしすぎて仰々しくなりすぎ、読みにくい文章になったりする場合もあるので注意しましょう。

この文章術も、FAQの考え方も、ユーザーが最も重要視していることはなにか?を考える事がポイントです。ほとんどの人は安いものが欲しいのでも、高いものが欲しいのでもなく、コスパの良いものが欲しています。ユーザーにとっての”コスト” ”パフォーマンス”とはなにかを考えます?コストとは導入ハードルと言い換えることも出来ます。

構成については、こちらの記事で詳しく解説しています。

・ランディングページ(LP)の構成に必要な要素や流れは?

・売れるランディングページの鉄板構成

ランディングページのデザインを作成する

ワイヤーフレームが完成したら、いよいよデザインを作っていきます。

まずはデザインのテイストをどのようにするのか、いわゆるトンマナを規定します。

決め方の方向性としては2つの方法があります。

・ユーザーの好むデザイン・テイストにする

・自社または商品のブランドや世界観を伝えるデザインにする

ぱっと見のデザインの良さも、ユーザーが離脱するかスクロースするかの判断に影響します。ユーザーの属性に合わせて、色味やフォントなどを調整することで、興味をもってもらうこともできます。

一方で、ブランドや世界観を伝えるデザインにすることもひとつの方法です。商品にパッケージと合わせたデザインにする、コーポレートカラーに合わせる、などが分かりやすい事例です。

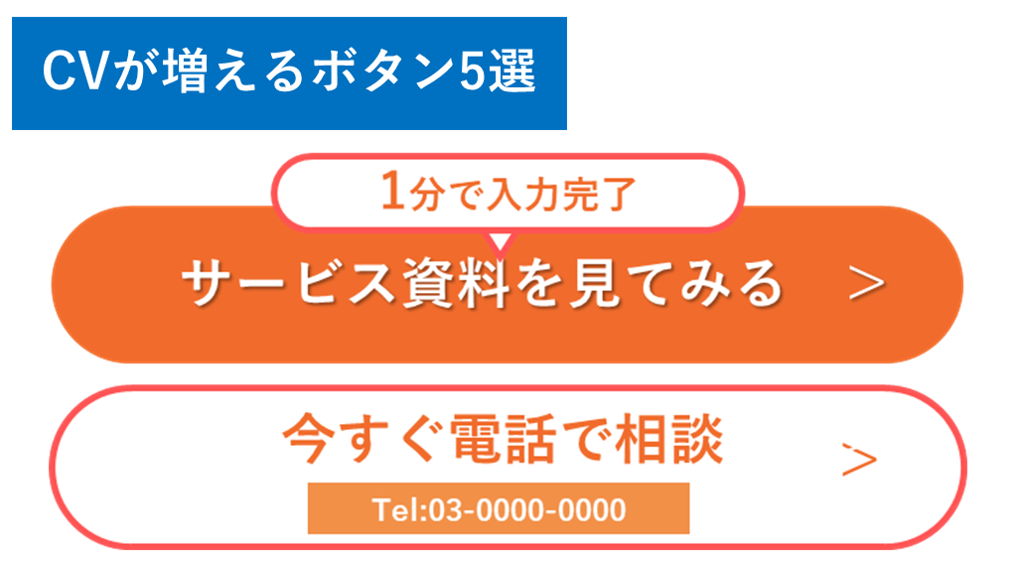

また、ランディングページでは、デザインの過程でUIを意識することがきわめて重要です。

例えば、ランディングページ全体を青色で作成していたとして、CTAを水色にしたとします。デザインとしては、統一感もとれていて、問題ないのですが、ユーザーがいざクリックしようとしたときに、目に留まらない可能性があります。

そもそもランディングページの目的としては、コンバージョンの獲得です。デザインを優先してしまい、CVの獲得ができなければ意味がありません。デザインとしては、この大きさ、この色味がいいといった場合でも、UI、ユーザーがクリックをするときに、しっかり目に留まるかどうかという観点で考えることを優先する必要があります。これは、CTAだけでなく、読ませたいリードコピーや、コンテンツのデザインを構築する上でも同じです。

デザインについては、「ランディングページ(LP)で使えるWEBデザインテクニック7選」で詳しく解説しています。

ランディングページのコーディング

デザインができあがるとコーディングです。ここで気を付けるポイントは、以下の2つです。

・ブラウザやデバイスによって、表示の崩れはないか

・運用がしやすいか

・デバイスやブラウザによって、表示の崩れはないか

ユーザーがどのような環境、機器でランディングページを見ているかこちらでは分かりません。そのため、iPhoneではきれいに表示されているが、Androidだと崩れてしまう、Chromeだと見れるがsafariだと・・・ということも起きてしまいます。

自分で作るのが難しければ、プロに依頼するのが無難な工程です。また作り終わったら必ず、表示が問題ないかの確認をしましょう。また、フォームがきちんと動作するかどうかも忘れずに確認しましょう。

・運用がしやすいか

ランディングページは作ったあとの改善など手が加わることも多いページです。修正がしやすいかどうか、作る過程でも確認しましょう。

公開

いよいよ、公開です。しかし、その前に、ここまで作りこんでも確実に成果が見込めるかどうか、やはり結果を見てみないと分かりません。GoogleアナリティクスやGoogleタグマネ―ジャを用いて、計測できるように、タグの設置をやっておくと後々便利です。

ランディングページ制作の流れとコツのまとめ

ここまで、ランディングページを作る流れとそれぞれの工程でのコツについて紹介しました。簡単でしたか?案外大変だったでしょうか?ランディングページは1枚のウェブページではありますが、成果を期待するからには、ただデザインとコーディングで見た目を作るだけではなく、ユーザーや商材の深い理解、情報の整理や企画など準備が必要です。

自分では作れないと思ったら、プロに依頼してしまいましょう。

ランディングページを外注する際に注意するポイント

制作会社やフリーランスに依頼して、なかなか思った通りのものが出来上がらないことはよく聞くトラブルです。

ここで起きる問題はほとんどがコミュニケーションに原因があることが多いです。伝えた・伝わっていると思っていたものが伝わっていないということを避けるためにも、最低限、情報として準備しておくとよい情報をまとめました。

・ランディングページ(LP)を作る目的

・商材の特徴・強みや弱み

・競合と考えている先

・想定しているユーザー

・ランディングページ(LP)公開後の活用方法

ランディングページの制作のプロは、ノウハウや事例は持っていますが、あなたの商材については素人である場合があります。過去に商材に取り組んだ事例があったとしても、あなたの商材については初めて取り組むため、他社と差別化できる細かなポイントや会社のスタンスや理念などについては、聞かなければわかりません。

そのような情報を前もって共有できれば、企画について深くディスカッションでき、よりよいランディングページを作ることができます。

また、デザインなども、どのようなものにしたいのか具体的に情報共有しましょう。成果が出るランディングページを作ろうとする制作会社や担当者であれば、要望を踏まえた上で、成果を出しやすい形を提案してくれるはずです。

また、ランディングページの制作を外注する際、デザイン作成とコーディングの部分のみと思う方も多いかもしれませんが、その他の部分も実は外注することが可能です。

WEBマーケティングのノウハウをもった人や会社であれば、情報整理や、必要な調査をやった上で、導線設計や戦略・企画の策定までをやってくれることもありますし、それを含めた構成の作成のみを依頼できるパターンもあります。

デザインやコーディングをできるリソースが社内にある、または、付き合いのある人や会社があるものの、マーケティングの戦略部分に詳しい人がいない、リソースがない場合などは活用も検討しましょう。

ランディングページを自分で制作するときの注意すべきポイント

ここまで読んで、ランディングページを作るのは難しいと思いましたか?

ゼロから作成すると手間や時間はかかってしまいますが、自分で成果のでるランディングページを作成することは、もちろん可能です。本記事の『ランディングページを作成する流れ』でお伝えしたステップを実行していきましょう。

ランディングページを作る際、ついデザイン(見た目)の良さを追及してしまいがちですが、ユーザーはランディングページ内に書いてある内容を読んでコンバージョン(CV)するかを判断してます。そのため、ランディングページの作成前の準備、ライティングについても手を抜かずに実行しましょう。

早めに施策を実行したい場合は、ランディングページ作成ツールを活用すれば、比較的低予算で簡単に作成できる場合があります。ツールを使って簡単なテストのためのページを一度作成して、成果が見込めることが分かれば、本格的にランディングページを作ってもいいでしょう。

まとめ

本記事では、下記のことをお伝えしてきました。

・ランディングページを作る流れ

・成果の出るランディングページを作成するには準備が重要!

・準備で整理した情報をもとにした構成とデザインを

・コーディングは修正することも考えて構築する

・外注で失敗しないためには商材情報や希望をしっかり伝えること

・内製化でも成果がでるランディングページは作ることが可能

ランディングページを作るには少なからず、手間や時間、費用がかかります。

せっかく作って、成果が全くでなければ、ランディングページの作成にかけたコストの回収も難しくなり、結局もったいない…なんてことも出てきます。

デジタルマーケティングの施策の中でも売上に大きく関わってくるランディングページ。せっかく作るのであれば、成果を出すためにしっかり作っていきましょう。

.png)